研究することの喜びを本コースの履修内容

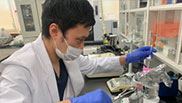

基礎配属の実験コースの期間に基礎研究の基本的実験手技等を学んだ後、本コースを履修すると、更に高度な実験手技、科学的思考法、科学英語等を各分野のスタッフやティーチング・アシスタントから直接学ぶことができます。

研究成果を発表し、他の研究者との交流を通して研究することの喜びを体験できることを目指しています。

膜動態学

膜動態学とは、ホルモンや神経伝達物質、サイトカインなどの種々の生理活性物質の細胞外への分泌(エキソサイトーシス)や細胞内への取り込み(エンドサイトーシス)という細胞内小胞輸送を扱う学問です。教育面では、生化学の学部授業を一部担当しております。

細胞生理学

基礎医学研究は、我々ヒトという謎の多い未知なる小宇宙がその対象であり、そこにはエキサイティングな発見・発明に繋がる数多くの基本原理が眠っていると思います。また、基礎医学研究で得られる発見・発明は、我々ヒトを苦しめる病気の解明・治療へと応用されることが期待されます。私たちの研究室では、生物の形態形成を制御する細胞内シグナル伝達機構と、その異常によって引き起こされる奇形やがん・炎症等の病態の解明を目指して、分子・細胞・個体レベルでの研究を行っています。未だ答えのない未知なる難問にチャレンジする高い志と精神力を育んでもらいたいと思います。

生理学

ヒトを含む動物の多様な行動は、脳の神経細胞やグリア細胞がネットワークを構成し、その機能を発揮することで実現されています。このような行動の神経基盤を解明するためには、過去も現在も神経生理学的研究が不可欠であり、脳を記録する・刺激する・破壊するといった手法を通じて脳の作動原理に迫る試みが続けられてきました。私たちの研究室では、古典的な電気生理学的手法による神経活動の記録や薬物を用いた脳不活化法に加え、最新の2光子顕微鏡を用いた蛍光イメージングや、光遺伝学・化学遺伝学を駆使した脳神経活動操作など、多彩なアプローチを組み合わせて研究を進めています。これにより、「ココロ」と「カラダ」を繋ぐ脳神経ネットワークの解明を目指して行きます。

神経生理学

人は喜び、怒り、悲しみ、そして楽しみ、その人だけのドラマ、人生を演じています。人の心が宿るのは脳です。その脳が侵されると、心の病になります。当分野は、脳の神経細胞が発生する電気信号を記録して調べること(電気生理学)で、「脳の働きとその仕組み」を解き明かすことを目指しています。そして、人の人生を豊かにし、心の病の予防、診断、治療に貢献しようと努力しています。皆さんが神経生理学を理解し、この大きな目標に共にチャレンジできるよう、大いにサポートします。

神経情報伝達学

神経情報伝達学は、体内で起こる現象を目で見ることで実感・理解することを心掛け、聴覚・平衡覚の発達及び維持の機序解明と難聴治療薬開発、悪性脳腫瘍に対する新規治療薬の開発、視覚・聴覚の【左右差】(利き目、利き耳)が生じる機序の解明、生体における活性酸素の機能及び活性酸素関連疾患の発症機序解明の研究を行っています。

研究紹介

- ・種々の遺伝子改変マウスを用いて難聴・眩暈の発症機序を解明し、マウスで得られた知見をヒト臨床研究によって証明しています。この延長線上での世界初の難聴治療薬開発を目標としています。

- ・本研究室で見出した星状膠細胞の増殖に関与する特定分子を標的とした、神経膠芽腫という脳腫瘍中最も悪性度の高い難病の創薬研究を行っています。

- ・視覚・聴覚などの感覚受容には、元来【左右差】が備わっているとの仮説を立てています。感覚受容の【左右差】こそが、優位脳・利き目・利き耳を生み出す原因と考え、成立・確立機序解明を目指しています。

- ・私達は20年来、活性酸素産生酵素の研究を行っています。活性酸素種は、癌の発生・浸潤のみならず、感覚障害など多くの病態に関与しています。病態進行における活性酸素種の役割に注目しています。

生体構造解剖学

『モノの「かたち」を詳細に観察して、その「はたらき」を知る』、この形態学的手法は、歴史的には肉眼で見える形態の観察(マクロ形態学Morphology・解剖学Anatomy)から始まりましたが、時代とともに大きく進歩し、現在ではナノメートルレベルの分子の「かたち」やさらに小さい原子までも観察することが可能になりました(分子形態学Molecular Morphology)。私たちは、X線やクライオ電子顕微鏡を使用して様々な分子の「かたち」を観察してその「はたらき」に迫ります。発生のメカニズムを解明したり、難病(神経系、循環器系、血液系など)の発症機構を明らかにすることで治療法の開発にも繋げたいと考えています。ぜひ私たちと一緒に、世界で初めて観る生物の、人間のナノの世界を楽しみましょう。

神経分化・再生

私たちは、神経系発生の分子機構解明を目指して研究を行っています。神経系発生を制御する細胞・分子の振る舞いを明らかにするために、遺伝子改変マウスの作製・組織解析に、細胞生物学、生化学、分子生物学的手法、さらに生体イメージング解析法を機能的に組み合わせて研究を進めています。また、神経系に異常を呈する小児疾患群に同定された遺伝子変異をマウスに導入し、その神経系発生を追跡することで、変異遺伝子産物が正常発生をどのように侵して病態を誘導するのか解析しています。以上の研究により、神経の発生と病理の分子機構の理解を深め、神経系疾患の新たな治療法開発の糸口を見つけることを目指しています。

分子脳科学

分子脳科学分野では神経内科学分野と基礎臨床一体型講座として、ゲノム解析・プロテオミクス・細胞生物学・糖質生物学・遺伝子工学など様々な研究手法を用いて、神経・筋疾患、脳機能に関する研究を行っています。有効な治療方法がない難病、特に筋ジストロフィーやパーキンソン病、アルツハイマー病、精神発達遅滞の病態・原因遺伝子の機能解明、更には、オーダーメイド医療を目指した治療法の開発に取り組んでいます。また、記憶・知性に関わる遺伝子群の同定を試み、高次脳機能の解明に挑戦します。どんな小さなことでも、何か新しいことがわかった時の楽しさを共有し、医学・基礎学術の発展に貢献できる熱意ある研究室を目指しています。

分子生物学

現在日本人の死因の第一位を占める病気はがんです。がんは、細三の増殖や分化を調節する細胞内シグナル伝達系の異常で発生します。私たちの研究室では、「がんはなぜ、どのようにしてできるのか?」の疑間を解き明かすため、がんの発生する仕組みについて遺伝子および蛋白質のレベルで解析しています。また、がんの発生に密接に関与する蛋白質に着目し、この蛋白質を標的とした新しいタイプの抗がん剤の開発も行っています。 学生教育では、呼吸、循環、消化器、体液・腎臓などの生理機能について講義 実習し、臨床医学に進むための基礎の確立を目指しています。

細胞医科学

教室担当:宮西 正憲(教授)

E-mail:miya75@med.kobe-u.ac.jp

教室の研究テーマ

組織の恒常性は、私たちの健康を支える根幹となる現象です。この恒常性を維持する仕組みを理解するためには、組織を構成する細胞の階層性を正しく捉えることが不可欠です。私たちは、造血幹細胞をはじめとする組織内にごくわずかに含まれる幹細胞に着目し、その特性と制御機構の解明に取り組んでいます。分子生物学・細胞生物学の知見に加え、最先端の1細胞解析技術を駆使し、幹細胞の性質や操作技術の革新を目指しています。未だ多くの謎に包まれた幹細胞研究の最前線に挑むことで、新たな生命科学の扉を開き、グローバルに活躍できる次世代の研究者を育成・輩出することを目標としています。

膜生物学

細胞膜を介したシグナル伝達機構は、生体の恒常性を維持するために最も重要なメカニズムの一つであり、その異常は免疫不全、がん、神経変性疾患など数多くの重篤な疾病につながります。中でも、がん細胞を特徴づける「無秩序な増殖」と「浸潤・転移」は、いずれも細胞膜を介したシグナル伝達の異常と、大規模な膜の動態変化によってもたらされます。本研究室では、細胞膜を構成するリン脂質の代謝と相互作用ネットワークに着目し、がん細胞における運動性向上のメカニズムと、メンブレントラフィック異常による細胞増殖機構に関する研究を行なっています。特に、これまで意義が不明であった「生体膜の曲率」と「膜張力」という新たなパラメーターに着目し、細胞膜と細胞骨格が織り成す細胞動態の分子メカニズムを理解することで、その異常が引き起こす重篤な疾患の発生機序に迫ろうとしています。

生化学

われわれの体では、ホルモン、細胞増殖因子、神経伝達物質などの各種情報伝達分子が細胞膜の脂質代謝を引き起こし、その結果、多岐にわたる生命現象が調節されています。当教室では、これらの情報伝達に関与する酵素や活性調節因子などを生化学的、或いは分子細胞生物学的手法を用いて解析し、その生理的意義や病態との関係を解明することを目標としています。

シグナル統合学

蛋白質のチロシンリン酸化を介した細胞内シグナル伝達系は、細胞の増殖・接着・運動・代謝などの生命現象の基本となる細胞機能や、神経系・免疫系を始めとする高次生体機能の制御に重要な役割を果たしています。シグナル統合学では、この蛋白質チロシンリン酸化を介したシグナル伝達系を中心に、新規シグナル伝達系の同定とその機能解析に取り組んでいます。現在は、細胞間シグナル伝達システムCD47-SIRPα系、あるいは受容体型チロシンホスファターゼファミリーに着目し、細胞、組織、動物個体を用いてこれらシグナルシステムの生理機能の解明を進めています。最終的に、がんや神経疾患、代謝・内分泌疾患、動脈硬化、免疫異常をはじめとする様々な疾患の診断や治療につながるような研究を目指しています。

薬理学

薬物は生体内の特定の分子に作用して、治療効果や副作用を引き起こします。薬理学は、既存の薬物の作用を担う分子機序を明らかにして、その知見を新たな薬物の開発に役立てようとする学問です。近年では、治療の難しい疾患に関わる分子機序を同定し、それを標的として新たな薬物を開発する試みも行われています。当分野は、ストレスや老化による脳機能変化や、その変化に適応するための抵抗力(レジリエンス)を司るメカニズムを解明し、うつ病や認知症など精神・神経疾患を克服する革新的医薬品を開発することを目指しています。大学院教育では、基礎と臨床を橋渡しする薬理学研究者の育成を、学部教育では、病態や薬物の作用を分子レベルで理解し論理的に考える医師の育成を目指しています。

分子病理学

病理学(Pathology)は「Pathos(=病気)」と「Logos(=理、学問)」に由来し、病気によりもたらされる臓器・組織の形態学的変化(かたちの異常)を克明に記載し、その原因を明らかにする事により、近代医学の発展に深く貢献してきました。病理学分野では、かたちの異常をもたらす分子さらには遺伝子の異常についての情報を蓄積し、これまでの病理形態学的知見と統合することで癌や炎症性疾患など様々な疾患の発生・進展メカニズムの研究を中心に病気のより深い理解を目指しています。教育面では病理学全般の講義・実習を担当し、病理解剖や病理診断を通して臨床医学とも深く関わっています。

病理診断学

診察や検査、治療の過程で患者さんから採取された様々な組織に対して、顕微鏡を用いて最終診断を下すことが私たち病理医の役割です。病理医は先天異常、代謝異常、循環障害、炎症、腫瘍といった全ての疾病の成り立ちに精通し、病気が発するメッセージを1枚のプレパラートから読み解かなければなりません。私たちは臨床各科のスタッフとも緊密に連携し、患者さんがより適切な治療を受けられるよう日々努力すると共に、病理診断を補助する新たな手法を積極的に導入して、多彩な臨床病理学的研究を展開しています。

臨床ウイルス学

私たちの研究室では、ヘルペスウイルス感染症に関する研究を行っています。ヘルペスウイルスは、宿主に初感染した後、潜伏感染し、宿主と終生を共にするというユニークな性質をもっています。疲労、ストレスや免疫抑制状態などでウイルスは再活性化し、宿主に病気を引き起こします。ウイルスは宿主の代謝系を利用しないと増殖することができません。そこで、私たちはウイルスがどうのようにして宿主に侵入し、宿主の機構を借りて増殖し、子孫ウイルスを形成するかに関して詳細に研究しています。これらの研究は、ウイルスの病原性発現機構の解明やウイルス感染症の予防法および治療法の開発に繋がるからです。また、ウイルス学研究を通じて新たな生命現象の謎を解くことができればと思っています。

感染制御学

ウイルスは自律増殖できず、宿主の様々な細胞機能を巧妙に利用し、効率よくウイルス増殖できる細胞内環境を構築します。ウイルス増殖機構と病原性発現機構は密接に関わっており、私たちは肝炎ウイルス(HBV, HCV)感染症をウイルス-宿主相互作用という観点から解析し、ウイルス増殖や病原性の分子機構を解明し、新規の感染制御法の開発につなげることを目標に研究しています。

感染病理学

科学の発達は、地球をどんどん狭くしました。80日間で地球を一周するという小説を書いたジュール・ベンヌは、やがて80時間でも地球を一周することができるだろうと予言しましたが、現実の世界は、はるかに進歩しました。

この科学の進歩は、多くの疾患を撲滅し、人類を繁栄へと導きましたが、新たな難病も出現してきました。かつては、ある地域の風土病であった疾患が瞬く間に世界に広がり、あっという間に人類存亡の危機が訪れないとも限りません。

そのような疾患の第一の候補が感染症です。明治時代の医学の教科書を見ると、栄養疾患(高木兼寛、森鴎外と脚気の話は、有名ですね)、奇形と感染症に多くの記載が見受けられましたが、ここ50年は、癌が対峙する疾患の中心となりました。近年の交通手段の発達は、感染症を再び対処すべき疾患の中心に押し上げました。

私たちの教室は、世界の人と手を携えて感染症をはじめとする難病の撲滅に努力しています。

感染治療学

かぜも肺炎もエイズも新型インフルエンザも感染症です。ニキビも胃潰瘍も胃ガンも子宮頚癌も広い意味では感染症と言えるかも知れません。本当に感染症ってたくさんあります。内科学教科書の王様、ハリソンの内科学で一番ページを割いているのも、感染症領域です。 感染症の適切な治療は簡単なようで難しいものです。適切な治療の前提には適切な診断があります。感染症の正しい診断もまた、簡単なようでなかなか得難いものです。この難題に一所懸命取り組み、よりよい感染症の診療のあり方を模索しています。目指すは患者さんや社会がより喜んでいただけるような診療のあり方です。

循環器内科学

「臨床の限界を突破せよ:循環器疾患の未来を創る基礎研究プログラム」

臨床の現場に立つと、医学の限界を思い知らされる瞬間があります。目の前の患者さんを救いたいのに、今ある治療法ではどうにもならない。その「限界」を超える力を持つのが基礎研究です。私たちは、循環器疾患や生活習慣病において、現在の医学では解決できず、患者さんが苦しんでいる問題を研究テーマとして取り上げ、基礎研究と臨床研究の両輪で新たな治療法を探求し続けています。

【プログラムの特徴】

- 未解決の課題を知る:循環器疾患の診断・治療における「今の限界」を学ぶ

- 研究で突破口を開く:画期的な治療法を基礎研究・実験を通じて探索する

- 未来の医療を創る:あなたの努力が、次世代の標準治療を生み出すかもしれない

目の前の患者さんを救うために、今できることは何か?循環器医学の未来を一緒に切り拓きましょう!

消化器内科学

教室の研究テーマ

消化器内科学は、膵臓や肝臓、消化管と関わる臓器が非常に多く、研究内容も多岐にわたります。膵癌を始めとして予後不良癌がいまだ多数ありますし、急性・慢性炎症によって生じる潰瘍性大腸炎などの病態は依然として不明です。また、過敏性腸症候群を始めとした機能性疾患も多数ありますし、脂肪性肝疾患など近年増加しつつある疾患も多く、その多くに根治的な治療法を私たちは持っていません。

私たちは、このような様々な疾患に対して病態解明・予後の改善を目指して、臨床検体・培養細胞・マウスモデルなどを用いて日々研究を続けています。

研究スタッフからのメッセージ

当科はたくさんの大学院生が所属し、それぞれ興味あるテーマを持って研究に取り組んでいます。学内学外問わず共同研究が多数ありますし、ハーバード大学、コロンビア大学、ケンブリッジ大学、ミシガン大学などへの研究留学経験者も数多く在室し、研究指導を行っています。グローバルに活躍できる人材を育成することだけが目標ではありません。その後臨床に戻った医師たちが、それまでとは全く違った視野を持ち臨床レベルを大きく上げられるよう、トランスレーショナルに活躍できる人材を輩出していきたいと考えています。ぜひ、共に研究を行って新たな知見を探す旅に一緒に繰り出しませんか!

研究紹介

- 膵癌、特に早期膵癌の微小環境の解析

- 膵炎マウスモデルを用いた、膵炎の発症・重症化機構の解明

- 腸管上皮―腸内細菌共培養システムを用いた疾患腸内細菌叢の病態への関与の解明

- 多倍体化に着目した肝細胞癌・肝内胆管癌発癌のメカニズムの解明と,AIモデルによる多倍体肝細胞癌診断の確率(大阪大学大学院生命機能研究科倍数性病態学研究室,大阪大学微生物病研究所との共同研究)

- 肝癌オルガノイドの樹立

- 腸管線維芽細胞の制御に着目したクローン病腸管線維化治療の基盤構築研究

- 細胞膜水チャネルに着目した腸管炎症制御機構の解明

- AI技術を応用した炎症性腸疾患患者の治療反応性予測アルゴリズムの構築

- 内視鏡画像所見に基づく新たな腸管炎症強度の評価法の確立

呼吸器内科学

私たちの研究室では「咳」の克服をテーマに掲げ、気管支喘息を中心に様々な研究に取り組んでいます。呼吸器は、炎症、免疫、感染、がんと疾患が多彩で、様々な分野の研究を学ぶことが出来るのが大きな魅力です。呼吸器診療は、喘息に対する生物学的製剤、肺がんに対する分子標的治療薬、免疫療法などの登場により、大きく変わろうとしています。このような時代背景を受け、気道上皮細胞と免疫細胞の分子生物学的相互作用の解析を進め、分子標的治療薬の開発を目指しています。また、日本人のがんによる死亡の第一の原因である肺がんも重要な研究対象となっており、がん遺伝子Rasのエフェクタータンパク質の分子生物学的研究をはじめとして、抗がん剤の薬効薬理研究、肺がんのトランスレーショナル研究にも取り組んでいます。また、世界中で猛威をふるっている新型コロナ感染症の後遺症の原因を解明し、治療法を開発するための研究を行っています。

糖尿病・内分泌内科学

私たちの体ではホルモンなどの生理活性物質が細胞の働きを調節することにより臓器、ひいては全身の生理的な恒常性を保っています。生活習慣の変化に代表される外的要因や遺伝子の異常などの内的要因でそのバランスが崩れると、様々な病気が引き起こされます。私達の教室では患者さんを診療する中で生まれた様々な謎や疑問を解明するために、最新の技術を用いた研究を行っています。

例えば、患者さんの遺伝子の情報や体内の様々な物質の変化を網羅的に調べ、得られた情報をもとにノックアウトマウスなどの遺伝子改変動物モデルを作成して病気の成り立ちを明らかとします。また、患者さんの細胞からiPS細胞を作ることにより、動物モデルでは調べることのできない病気の謎もわかってきます。このような研究を通じて、様々な病気の原因の解明や治療法の開発に繋がるような、いくつもの成果を挙げています。みなさんも私たちと一緒に病気の謎を解いてみませんか?

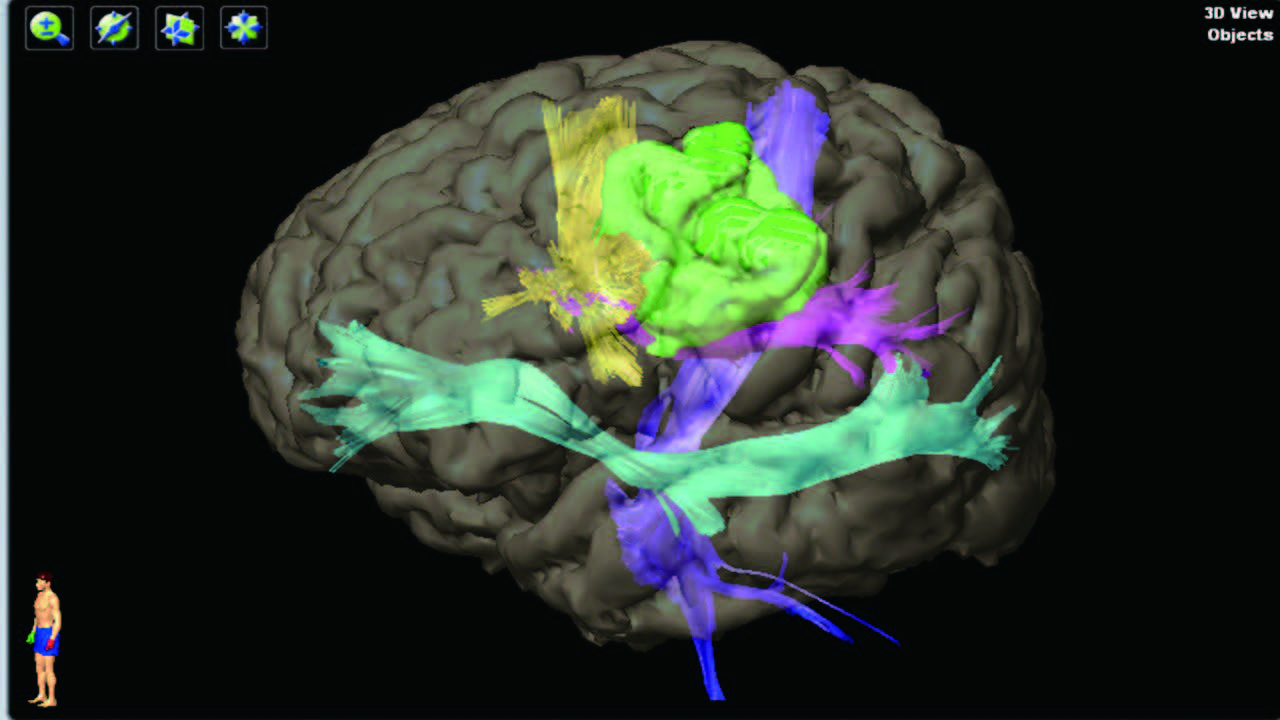

脳神経内科学

超高齢社会を迎え、高次脳機能の生理的なメカニズムの解明や神経変性疾患の病態研究は喫緊の課題です。我々は臨床現場で生じた疑問やアイデアをもとに特に高次脳機能のメカニズム・可塑性の解明や難治性神経疾患の病態解明に重点をおいて研究を進めています。

前者では、神経画像や脳表からの直接の脳波計測に最新のシステム神経科学的解析手法を取り入れ、高次脳機能のシステム的理解と病態下のネットワークレベルの可塑性の解明を統合的に目指しています。後者では免疫恒常性の維持が健康的な老化に必要であるという仮説に基づいて、神経炎症や神経変性過程における全身性の免疫応答の特徴を解析し、治療介入可能な表面受容体やサイトカインシグナルを同定し、その制御機構を明らかにすることを目的としています。

小児科学

小児科は新生児から思春期まで幅広くカバーする分野で、その研究テーマは多彩です。私たちは、主に新生児、血液腫瘍、神経・代謝・筋、腎臓分野などをテーマとし、臨床研究、基礎研究を行っております。臨床研究におきましては医師主導治験を多数行うなど、新たな治療におけるエビデンス作りに貢献しております。一方、基礎研究におきましてはあらゆる分子生物学的手法を駆使し、その発症メカニズムの解明、重症化の機序の解明や新規治療法の開発に関する研究を行っております。特に、遺伝子解析や操作技術を駆使し、様々な遺伝性疾患に焦点を当て、神戸大学発の治療法の開発も進めております。

災害・救急医学

敗血症は、感染に対する制御不能な宿主反応に起因した生命を脅かす多臓器障害です。ガイドラインの制定や医療技術の進歩に伴って救命率は大きく改善されていますが、現在においても致死率の高い、非常に深刻な疾患です。とりわけ、65歳以上の高齢者では生存率が極めて低くなります。我々は、その原因が、加齢に伴う獲得免疫の疲弊にあると考え、研究に取り組んでいます。また、敗血症患者の長期予後に着目したテーマにも取り組んでおり、記憶や認知、運動機能障害の改善を目的とした研究も行っています。

分子疫学

私たちの研究室では、新しい分子疫学研究として(1)質量分析技術を応用した疾患メタボロミクス研究(2)深層学習・機械学習等を用いた医療AI・データサイエンス研究(3)公的統計データを用いた社会医学研究を目指しています。これらの手法により、さまざまなヒト疾患病態の新たな理解、より効果的な疾患予防対策・治療開発が進むことを期待しています。

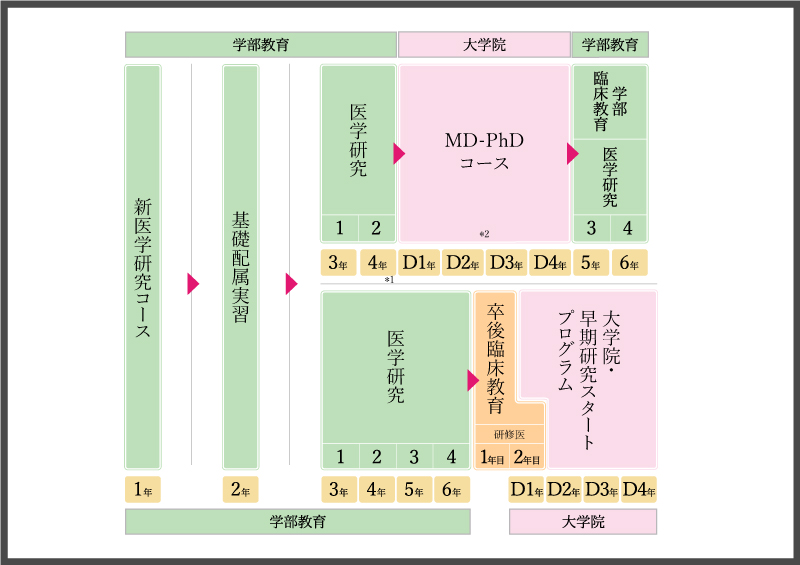

医学の進歩には終わりがありません。つまり「医学は永遠に未完成である」わけですから、常にResearch mind (研究者としての心)で医学を学ぶ必要があります。具体的には、客観性・普遍性・再現性・論理性・実証性という観点が必要ですが、これらの視点は日本における高校教育ではあまり重要視されていません。これらの視点は、研究に取り組むという経験を通して身につけることができる「物事の考え方」と言えるでしょう。ぜひ本学で開講される研究支援カリキュラム、すなわち1年次の新医学研究コース・2年次の基礎配属実習・3年次以降の医学研究を活用して、Research mind(研究者としての心)を身につけ、医学部生活が単純な「医師養成学校」で終わらないようにしましょう。

法医学

教室の研究テーマ

法医学は人の生死や傷害等の法律上問題となる医学的事項について、科学的で公正な医学的判断を行い、法律の正しい運用に寄与する医学の一分野です。現代法治国家に於いて、基本的人権の擁護並びに社会の安全・安寧の維持に不可欠な医学領域として社会に貢献しています。

法医学では死因診断に関するあらゆる事項が研究対象となりますが、当法医学分野では、虐待による乳幼児の頭部外傷死を防ぐべく、脳浮腫、頭部外傷の研究を主として、アルコール医学、心臓性突然死等について研究を行っており、機序解明、より有効な治療薬の開発、診断根拠となり得る病理形態学的マーカーの検索や、薬毒物中毒関連死の診断に不可欠な機器分析方法を新規に開発する研究等を行い、正確な死因診断に役立つ実践的研究や生に活かせる研究を行っています。教育面では、法医学講義の他、実習では死因究明に関する実践的教育を担当しています。

研究スタッフからのメッセージ

法医学は社会医学に分類され、解剖学等の知識はもちろん必要ですが、扱う内容は多岐にわたります。例えば医療事故・診療関連死に関しても担当しますので、臨床医学の知識、最新の外科手術手技等も把握しておく必要があります。法医学では、医学全般の知識を幅広く学ぶこともできるというメリットもあります。

研究紹介

頭部外傷や脳卒中は、その後に発生する脳浮腫が予後に大きく関与します。様々な病態によって発生する脳浮腫は、遺伝学的背景が異なっても発症の程度が変わることが知られており、機序の解明が重要です。特に乳幼児の頭部外傷については、軽微な頭部打撲でも重症化するケースがあります。我々は実務としての法医解剖や動物実験を通して脳浮腫、頭部外傷、アルコール医学、心臓性突然死の解析を行っています。又、重金属を使用した殺人事件も発生しており、薬毒物分析法の改良・開発等を行い、その成果を通じて法医診断の質を高める事を目指しています。

放射線医学

教室の研究テーマ

私たち放射線診断学分野では多岐にわたる研究を行っておりますが、基礎医学研究医養成プログラムとして以下の3つのテーマを準備しています。

- 1)医用画像を用いた人工知能の基礎と医学分野における応用

- 2)腫瘍に対する新規画像診断法・IVR治療法の開発

- 3)心血管系疾患に於ける新規画像診断法・IVR治療法の開発

研究紹介

- 1)医用画像を用いた人工知能の基礎と医学分野における応用

人工知能が医学においてどのように利用されているかを学習するとともに、医学的な課題を解決していくためにはどのようなAIが必要かを学習します。また到達度によってですが、プログラミング等を駆使することにより自分たちで医療用AIの開発を行います。 - 2)腫瘍に対する新規画像診断法・IVR治療法の開発

腫瘍の診断や治療法の選択、治療の効果判定などの場面において、どのような放射線画像が用いられているかを学習します。また、あらたな診断法についての提案をおこない、それらを臨床においてどのような有用性があるか検証しています。IVRにおいては、動物実験などの基礎的な研究を行うこともあります。 - 3)心血管系疾患に於ける新規画像診断法・IVR治療法の開発

心臓、血管系の「循環」領域をターゲットにした画像診断・IVR治療について学習します。これらの領域で、画像診断の必要性と診断精度を学習します。また自ら解決すべき課題を抽出し、基礎実験とともに臨床応用を目指します。

幹細胞医学

教室の研究テーマ

私たち多細胞生物の体の中の組織では、それを構成する細胞が失われてもまた補充されて組織の形は機能が維持されるというシステムが働いています。このシステムの鍵になる細胞が幹細胞です。私たちの研究室では、幹細胞を扱う技術を使って、様々な疾患の仕組みを理解したり、それに基づいて新しい治療法をみつけたりする研究に取り組んでいます。

研究紹介

ある種の病気やケガでは、失われた細胞を補充して組織を再構築するシステムがうまく働かないことがあります。逆に、がんではこのシステムが暴走してどんどん組織がつくられてしまいます。いずれにおいても鍵になるのは幹細胞(がんではがん幹細胞と呼ばれます)です。私たちの研究室では、様々な組織を生み出し得る幹細胞であるiPS細胞や、私たちが開発した人工がん幹細胞を用いた研究を展開しています。

多様な背景や興味をもつ大学院生や学部学生さん達に、一人一つ以上のテーマを持ってもらい研究を進めています。これまでに、iPS細胞からさまざまな種類の分化細胞を作りだす新しい方法を確立しており、いくつかの病態を培養皿の中で再現することにも成功しています。また、大腸癌や肺癌のがん幹細胞に着目した新たな治療標的分子候補の同定にも成功しています。

脳神経外科学

脳神経外科では手術用顕微鏡、CT・MRIをはじめ、ニューロナビゲーション、術中蛍光診断、神経内視鏡、血管内治療など新たな技術が導入され、患者さんの機能改善と長期予後の両立を目指した“患者さんにやさしい脳神経外科”を実践しています。これらの医学・医療の発展を将来も支えるために、脳神経外科の幅広い分野で抱く知的好奇心や疑問を大切にして基礎および臨床研究に取り組んでいます。

1)悪性脳腫瘍(グリオーマ)は手術や放射線化学療法など様々な治療を施しても生存期間中央値は約2年と極めて予後不良な疾患です。近年では網羅的な遺伝子解析などで、その病態解明は進んでいますが決定的な治療法の開発にはつながっていません。我々は分子生物学的手法だけでなく、細胞内代謝機構の解明やMRIなどの画像情報から得られる脳機能解析を用いて脳腫瘍の正確な診断法と治療法の確立を目指しています。

2)脳梗塞の病態解明については脳梗塞(脳虚血)ラットモデルの血中代謝物の網羅的解析を行い、特定の代謝物変動から新規治療法の開発を目標にしています。くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤については血行動態の詳細な画像解析により、脳動脈瘤の増大や破裂の予測因子を同定して臨床応用に向けた研究に取り組んでいます。さらに、くも膜下出血患者の脳機能予後を規定する脳血管攣縮についてはその発生機序を内分泌学的側面から探索して病態解明と新規治療法の確立を目指しています。

3)その他、脳腫瘍患者におけるてんかんの発生機序、頭部外傷の予後予測因子の解析、片頭痛患者のfMRIを用いた脳機能解析など、大学院生を中心とした精力的な研究を行っています。

免疫学

教室の研究テーマ

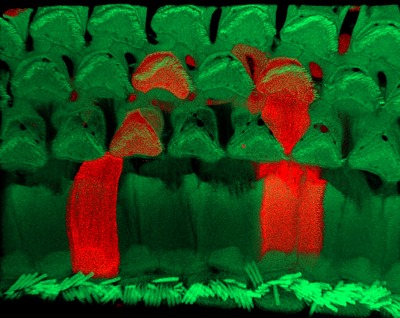

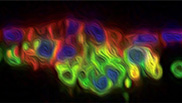

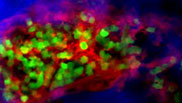

下村脩博士(2008年ノーベル化学賞を受賞)が緑色蛍光タンパク質(Green Fluorescent Protein:GFP)を発見して以来、様々な蛍光タンパク質や蛍光色素の開発が進み、特定の分子に蛍光タンパク質を付けて、その特定分子の挙動を可視化して解析する蛍光イメージング研究が急速に発展しています。さらに、近年、顕微鏡・レーザー技術が飛躍的に向上し、特に、低侵襲で深部組織の観察に適した多光子励起顕微鏡の登場により、個体・組織を生かした状態で、生きた細胞の動きや細胞同士の相互作用をリアルタイムで観察することが可能となりました。私たちは、最新の蛍光生体イメージング技術を駆使して、生体内の複雑な細胞動態ネットワークを可視化して解析を行っています。生体内の可視化技術は、今後、様々な病気のメカニズムの解明や新規治療薬の開発に役立つと期待されています。

受講生の声プログラム履修中の受講生のインタビュー

- 織井 小百合

神経分化・再生

5年生(取材当時) - インタビューへ

- 柴田 哲希

生体構造解剖学

5年生(取材当時) - インタビューへ

- 野村 尚志

分子病理学

5年生(取材当時) - インタビューへ

- 織井 亮匡

神経分化・再生

5年生(取材当時) - インタビューへ

- 藤田 智成

薬理学

5年生(取材当時) - インタビューへ

- 福瀬 弘朗

薬理学

5年生(取材当時) - インタビューへ

- 中原 廣大

神経分化・再生

5年生(取材当時) - インタビューへ

- 川端 野乃子

生体構造解剖学

令和4年度6年生 - インタビューへ

- 吉井 隆浩

放射線診断学

令和4年度6年生 - インタビューへ

- 周 詩佳

病理学

令和4年度6年生 - インタビューへ

- 辻 ゆり佳

小児科学

令和3年度卒業生 - インタビューへ

- 橋本 明香里

システム生理学

令和2年度卒業生 - インタビューへ

- 山岸 陽助

生体構造解剖学

令和2年度卒業生 - インタビューへ

- 横山 諒一

薬理学

令和元年度卒業生 - インタビューへ

- 塚本 修一

病理学

令和元年度卒業生 - インタビューへ

- 白根 璃沙子

臨床ウイルス学

平成28年度卒業生 - インタビューへ

- 中澤 晋作

臨床ウイルス学

平成28年度卒業生 - インタビューへ

- 佐藤 駿介

神経生理学

平成27年度卒業生 - インタビューへ

- 小牧 遼平

分子細胞生物学

平成25年度卒業生 - インタビューへ

- 医学・医療の領域は、日々、新たな未知の問題・疑問に出くわします。それを解決するためには独自性・独創性の高い考え方と、それを基とした基礎・臨床融合研究が必要になります。神戸大学医学部医学科では、伝統である基礎配属実習、医学研究の実習など、入学後の早い時期から基礎研究の現場に触れる機会を設けてきました。本プログラムはその本格型です。基礎医学への接点を増やし、基礎研究の重要性とその魅力を実感してもらうものであり、学部入学段階から卒後・大学院までの一貫した医学研究教育により、問題・疑問を科学的に解決する手段を考えて実行し、論理的に結論を導き出すといったリサーチマインドを持った医師、医学研究者を育成することを目的としています。本プログラムで学んだ学生が、それぞれの領域で世界の医学・医療の将来を担うことを期待しています。

- 医学上の発見の歴史では、その時代の最先端のテクノロジーを駆使することにより、次々と偉大な発見がなされてきました。

21世紀の今日においても、病気のメカニズムや治療法が全く見つかっていない領域が数多くあります。

21世紀に医学生・医師として活躍する皆さんには、これまで誰も知り得なかった未知の病気、病態生理、治療法を新しいテクノロジーを駆使して解き明かす未来が待っているかもしれません。未来の医学・医療を築きあげるために基礎医学に挑戦する若者を歓迎しています。

- 神戸大学医学部医学科は、これまで第一線で活躍する基礎医学研究者を数多く排出してきました。医学部では形態(解剖学・組織学・病理学)、機能(生理学・生化学・分子生物学・薬理学)、免疫(微生物学、ウイルス学)、社会医学(法医学、公衆衛生学)、そして臨床医学と、様々な角度から生命体、その中でも特に人間の体について学びます。この全人的、多角的な視点の育成こそが医学研究者のアイデンティティであり、医学研究者が活躍できる原動力となっています。しかし、卒後臨床研修の義務化・新専門医制度の導入・臨床実習期間の長期化など様々な要因によって全国的な基礎医学研究者の減少が顕在化しており、日本の医学研究は非常に厳しい局面に立たされています。そのような状況の中、基礎医学研究者養成の必要性の機運が高まり、各大学で独自の研究医養成プロジェクトを…続きをよむ

活動報告研修会や各種イベントなどの様子です

- 2022年 関西医科大学研修医養成コースコンソーシアム発表会

- 2022.1.22

ZOOM オンライン開催