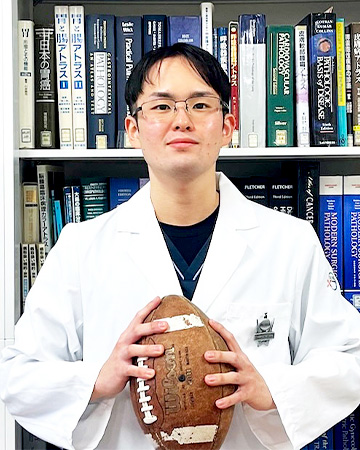

分子病理学5年生(取材当時) 野村 尚志「たぶんできるはずって思わなきゃしょうがない」

※専攻・学年は取材時のものです。

- Q.いつ頃から医学研究コースを履修しようと考え始めたのですか?

またそのきっかけは何ですか? - 小学生くらいの時から科学が好きで医学部に入ったということもあり、いつかは基礎研究をしたいと考えていたので、学生のうちから研究を行うことのできるこのコースを履修しました。2年生の時の基礎配属実習で研究に参加させていただいたことも後押しになりました。

- Q.この分野を選んだ理由は?

- 初めてこの分野(当時は病理学分野)にお世話になったのは新医学研究コースの時でした。その時は、いつかは基礎をやろうと思っていたので最初は臨床的なことにも触れられる分野が良いと考え、CPC(病理と臨床のカンファレンス)に参加できるとあったこの分野を選びました。そこで病理学、形態学の魅力を知ったのがきっかけです。基礎配属実習でもこの分野を選び、基礎研究、特に腫瘍の面白さに惹かれて現在も所属しています。

- Q.このプログラムの魅力は何ですか?

- 1番は学生のうちから研究に携わる枠組みを作っていただいていることです。様々な教室がある中で低学年のうちに自ら研究室に飛び込むと言うのはかなりハードルが高いと思いますし、僕自身、このプログラムがなかったら研究をしていたかは分かりません。研究室の方から門を開けてくださり、指導してくださる枠組みがあるのはとても魅力的です。

また学生のコミュニティがあることも魅力だと思います。研究を継続するなかで、やはり同じ研究をしている学生同士相談できる関係があることは重要だと思います。他の学生の活動を聞くだけでもモチベーションになりますし、心が折れかけた時にも相談できる友達がいることで助かった経験が僕自身あります。

- Q.現在の取り組み、今後の取り組み、特待生になる決断を教えて下さい。

- 現在は2年生の時から行っているin vitroの食道扁平上皮癌に関する研究と並行して、研究室の新しいテーマであるin silicoの解析の一環で空間トランスクリプトーム解析も行っています。空間トランスクリプトームは組織像と網羅的な遺伝子の発現のデータが掛け合わさった解析であり、新たな形態学研究の道を切り開く手法です。今後両方の分野で研鑽を重ね、最終的にはin silicoとin vitroを掛け合わせた研究を行いたいと考えています。

この度、私は大学院・早期研究スタートプログラムを履修させていただくこととなりました。「決断」というお言葉をいただいたのですが、このプログラムを選択した一番の理由は「研究していない自分を想像できなかった」ということです。その中で、内外の様々な先輩方、先生方のお話を聞く中で、最終的には今の研究室であれば自分を活かして研究をできると考え選択するに至りました。

- Q.このプログラムに参加し、得たことがあなたの将来にどのように活かされると思いますか?

- 研究に参加させていただきはじめて得た最も大きいことは、生命科学という大きな海の一端を覗くことができたことです。生命科学の扱う分野は分子から社会まで、ウイルスのような極小の生物からヒトを超えて大型動物まで広大です。時折その深淵さに飲み込まれそうになる時もありますが、この海を探索したい、ほんの一部でも自らの手で明らかにしたいという想いは日に日に増すばかりです。この興味に導かれるままに今後も研究の舵を切っていきたいと思います。

- Q.これから履修を考えている学生へ一言

- 研究というと大変、難しそうと思うかもしれません。正直言えばその通りです。努力が必ず実るというものでもありませんし、日々の積み重ねが一瞬で崩れ去ることもあります。僕も、何度も打ち砕かれそうになったこともあります。しかし、成功というのは挑戦した人にしかもたらされません。これは研究に限らずどこの分野でも同じです。明日ダメでも明後日ダメダメでもどうにかなると思う他ないのです。僕も実はそこまで強い意志を持って研究をしているわけではなくて「たぶんできるはずって思わなきゃしょうがない」と励んでいます。

研究で得られるときめきやワクワクは他には代え難いもので、僕も日々それを糧に生きています。生命の営みは、とんでもなく複雑で時に合理的で、時に不合理で、知れば知るほどさらに新しい疑問が湧きます。毎日のように世界中から新たな発見が報告され、飽きることなど想像すらできません。こんなに楽しいものを僕は他に知りません。

皆さんも少しでも興味があれば、せっかく医学部に来ているのですから一緒に医学を楽しみませんか。