私たちは、骨折が治らずお困りの患者さんを専門的に治療しています。骨折は通常、数ヶ月~半年位で骨がくっつき、治るものです。しかし、中には、なかなか治らないものもあります。偽関節、遷延治癒などと呼ばれます。また、骨折の手術をしたところに菌が感染して骨髄炎を起こし、骨もくっつかないという場合もあります。このような難治骨折の治療には専門的な知識が求められ、通常の骨折治療には経験が豊富な医師でも、対応がなかなか難しい場合も多くあります。私たちは、これまでに多くの難治骨折の治療に携わってきました。ですから、専門的な知識、最先端の治療手段を持っています。それだけでなく、難治骨折を何とか治すため、さらには、骨折をただ治すだけではなく、より早く治すための、次世代の骨折治療に関する基礎研究、臨床研究を行っています。 骨折が治らずお困りの患者さんは、神戸大学整形外科の「難治骨折診」を受診して下さい。

私たちは、骨折が治らずお困りの患者さんを専門的に治療しています。骨折は通常、数ヶ月~半年位で骨がくっつき、治るものです。しかし、中には、なかなか治らないものもあります。偽関節、遷延治癒などと呼ばれます。また、骨折の手術をしたところに菌が感染して骨髄炎を起こし、骨もくっつかないという場合もあります。このような難治骨折の治療には専門的な知識が求められ、通常の骨折治療には経験が豊富な医師でも、対応がなかなか難しい場合も多くあります。私たちは、これまでに多くの難治骨折の治療に携わってきました。ですから、専門的な知識、最先端の治療手段を持っています。それだけでなく、難治骨折を何とか治すため、さらには、骨折をただ治すだけではなく、より早く治すための、次世代の骨折治療に関する基礎研究、臨床研究を行っています。 骨折が治らずお困りの患者さんは、神戸大学整形外科の「難治骨折診」を受診して下さい。

我々が難治骨折診を担当します。

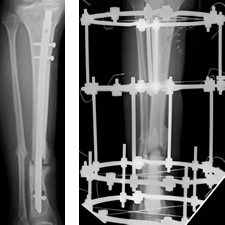

難治骨折とは、偽関節(骨折後に骨がくっついていない状態)、骨折後の短縮・変形、骨の感染などを指します。これらの病態に対し、偽関節手術、骨延長術、変形矯正術、感染治療(CLAP療法)などの手術治療を行っています。また、病状に応じて超音波骨折治療などの保存治療なども行っています。

主に、四肢(腕、脚)の大きな骨でのこのような病態を対象にしています。大腿骨、脛骨、上腕骨、鎖骨などです。脊椎(せきつい、せぼね)の骨折や病気は、難治骨折診では扱っていません。当科の脊椎グループが専門的に診療しています。 *手首より先、足首より先の外傷も扱いますが、外傷の種類によっては、同じ神戸大学整形外科の他のグループの方が専門分野のものもあり、そのグループの医師へ紹介することもあります。

私たちは、臨床に直結する研究を行うことをモットーとしています。これらの研究テーマは、私たちが実際の臨床において患者さんに実施している治療法です。

骨折すると痛みに苦しめられ、手足、体を自由に動かせなくなります。骨が治らなければ、これらの症状がずっと続いてしまいます。骨折の標準的な治療としては骨のずれを直し、固定する、また、骨に悪影響をおよぼすものを取り除くといったことが挙げられ、われわれもこれらを治療の基本としています。私たちは、このような今ある最良の治療を患者さんに提供するとともに、さらに優れた治療法の確立を試みています。私たちが実施している特徴的な治療法を紹介致します。3・4は上記のように学会で高く評価され、動物実験にとどまらず、既に臨床で実際の患者さんの治療へと応用しているものです。また、1に関しては、国内で屈指の症例数に対して使用している実績があります。

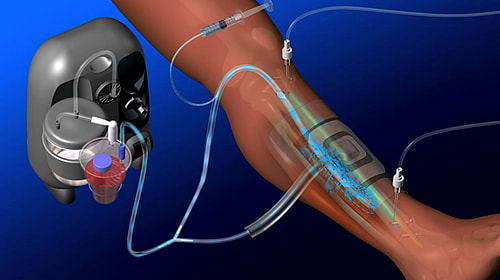

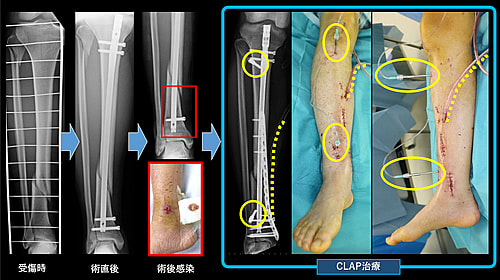

骨折手術後感染、骨髄炎などの骨・軟部組織感染症はなかなか治癒しにくく、一旦治ったように見えても再発することがあります。多数回にわたる手術、長期間の入院が必要になる等、患者さんに大きなストレスがかかる疾患です。骨・軟部組織感染症が治癒しにくい原因として、病巣周囲の血流が良くないため抗菌薬が静脈投与や内服投与では病巣に到達しにくい、十分に作用しにくいことが挙げられます。よって、抗菌薬を病巣に効率よく届けることが骨・軟部組織感染症の治療には重要となります。その新規治療法として最近注目されているものに「持続局所抗菌薬還流法:Continuous Local Antibiotics Perfusion(CLAP)」があります。

この方法は局所にピンやチューブを留置し必要な濃度の抗菌薬を持続的に投与し、陰圧器機を用いて還流させ病巣部に抗菌薬を届ける方法(図1、2)のことで、当院でも適応症例に実施しております。なお、当院では安全性に配慮し抗菌薬の血中濃度を適宜モニタリングしております。骨折手術後感染、骨髄炎などでお困りの患者さんは難治骨折診へご相談下さい。

交通事故などの重度外傷による骨折では受傷時に大きな骨欠損が生じる場合があり、また、難治性骨折・感染性偽関節(長期間にわたり骨折の治癒が認められない状態)でも、大きな骨欠損が生じる場合があります。一方、骨髄炎においても、感染した骨を切除する手術を行った結果、大きな骨欠損が生じてしまう場合があります。このような大きな骨欠損に対しては、患者さんの骨盤から骨を採ってきて欠損部に充てんする自家骨移植術だけでは採れる骨の量に限界があるため、量が足らず、治癒に至らない場合がありました。その場合には、創外固定を長期間装着して行う骨延長術や、血管柄付き骨移植といって脚を大きく切開し、腓骨という骨を採りだして移植するといった治療しかこれまでにはありませんでした。

RIA systemは、患者さんの大腿骨の中から大量に骨を採取することを可能とした新しい手術器具です。海外では2005年から臨床使用されていましたが、日本ではようやく2013年4月より使用開始となりました。この新しい手術器具を利用することで大量の移植用の骨を確保することが可能となり、大きな骨欠損においても骨移植術を行うことができるようになりました。神戸大学病院はいち早くRIA systemを導入し、全国でも屈指の症例数を誇っています。大きな骨欠損を伴う難治性骨折の治療や、大腿骨の感染症(骨髄炎)の髄内掘削・洗浄など様々な治療用途に活用しています。

私たちは、「炭酸ガス経皮吸収療法」を行うと、骨折した脚の血流が良くなり、骨折が早く治るということを動物実験で証明しました。また、炭酸ガス療法を行うと、血流が良くなることに加え、筋肉にも良い影響が出ることなどを見出しています。骨折治療にはリハビリが欠かせないものであり、リハビリの進み具合を良くする可能性があります。

この炭酸ガス療法を、骨折患者さんの通常の治療に追加して行い、安全性と有効性を確認する臨床研究を神戸大学病院にて実施しました。炭酸ガス療法はヒト骨折患者において安全に実施できること、また、骨折している脚の血流を増加させる作用があることを確認し、論文報告しました。将来的には、骨折を早く治す、より確実に治すといった用途の、標準的な骨折治癒促進法へと発展させるべく研究を継続しています。

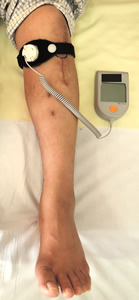

骨折している腕や脚に、炭酸ガスを皮膚から体内に吸収させる作用を持つジェルを塗ります。このジェルの内容物は食品に使われるようなものばかりで、刺激物は入っておらず、危険なものではありません。ジェルを塗った腕や脚にビニール袋をかぶせて密封空間を作り、その中に炭酸ガスを流入します。血流増加により、腕や脚が温かく感じます。痛みや不快感は伴いません。炭酸ガス療法を実施している写真をお見せします。現在は、将来の臨床応用に繋げるための基礎研究を行っており、臨床使用は実施していません。

骨折している腕や脚に、炭酸ガスを皮膚から体内に吸収させる作用を持つジェルを塗ります。このジェルの内容物は食品に使われるようなものばかりで、刺激物は入っておらず、危険なものではありません。ジェルを塗った腕や脚にビニール袋をかぶせて密封空間を作り、その中に炭酸ガスを流入します。血流増加により、腕や脚が温かく感じます。痛みや不快感は伴いません。炭酸ガス療法を実施している写真をお見せします。現在は、将来の臨床応用に繋げるための基礎研究を行っており、臨床使用は実施していません。

現在、保険適応のある、確立された骨折治癒促進法として、日本で最もよく使われている治療法です。この超音波骨折治療を日本に初めて導入したのが神戸大学整形外科です。この治療における歴史が日本で最もあり、実施症例数、治療実績が豊富にあります。超音波骨折治療に関する研究も数多く行ってきました。難治骨折の場合、治療に手術を行う場合が多いですが、適応があれば、手術ではなく超音波骨折治療を行うこともあります。その結果、手術を回避できることもあります。また、手術を行った患者さんでも、より早く治るよう、より確実に治るよう、手術後に超音波骨折治療を行うこともよくしています。

現在、保険適応のある、確立された骨折治癒促進法として、日本で最もよく使われている治療法です。この超音波骨折治療を日本に初めて導入したのが神戸大学整形外科です。この治療における歴史が日本で最もあり、実施症例数、治療実績が豊富にあります。超音波骨折治療に関する研究も数多く行ってきました。難治骨折の場合、治療に手術を行う場合が多いですが、適応があれば、手術ではなく超音波骨折治療を行うこともあります。その結果、手術を回避できることもあります。また、手術を行った患者さんでも、より早く治るよう、より確実に治るよう、手術後に超音波骨折治療を行うこともよくしています。

「難治骨折診」の初診は原則的に火曜日の午前中に予約制で診療を行っています。ただし火曜日にご都合が悪い場合には木曜の午前中の予約も受け付けます。かかりつけ医療機関から当院患者支援センター地域連携部門へFAX(078-382-5265)にてご予約頂けますようよろしくお願い致します。できるだけ、まずかかりつけの主治医の先生にご相談の上、紹介状を書いてもらって下さい。また、これまでに受けたレントゲン、CT、MRIなどの検査結果を添付してもらって下さい。当院で治療を開始するまでの治療歴が大変重要であり、これによってどんな治療法がよいかを判断するからです。しかし、どうしても紹介状、検査結果を用意することができないのなら、通常の初診手続きで受診して頂いても、出来る限り対応させて頂きます。