部門Department

部門Department

放射線診断学Radiology diagnosis

医療における各種診断機器、手技の進歩は著しく、診療科別、臓器別の専門を超えた横断的な知識が必要となります。神戸大学放射線診断学部門では、この要請に応える専門科として、最新画像診断機器を用い、癌をはじめとする各種疾患の画像診断を行っています。

主治医からの検査依頼に基づき、担当放射線科医が病態に沿った適切な撮像法を考え検査を行います。得られた画像をくまなく観察し、異常所見等を抽出し、的確な診断をつけて主治医に返答することが放射線診断医の主たる役割です。また、緊急を要する疾患、新たに悪性腫瘍等が見られた場合には、診断レポートの見落としがないよう依頼した主治医に検査結果が伝わる工夫もしています。

研究面ではDual-Energy CT, 3 Tesla MRI, PET/MRI一体型装置に加え、最新の撮影法や造影剤を用いて、より質の高い画像の描出や新たな画像診断法の開発を行っています。また、逐次近似応用再構成を使用した被ばく低減や、低管電圧を使用した造影剤量低減に努めるなど、患者さんに真に寄与する画像診断を目指しています。

核医学検査は、中枢神経系、呼吸器、消化器、泌尿生殖器、循環器、骨軟部・関節、内分泌臓器、血液・造血器などさまざまな臓器の機能や異常を画像化、測定することができ、腫瘍の検出も可能な検査法です。半減期の短い放射性同位元素で印を付けた(標識した)薬剤を投与し撮像することで、身体の負担が少なく(非侵襲的)に臓器の機能測定を行い、X線写真、CT、MRIなどの形態画像では指摘しがたい情報をもたらし、診断に寄与します。最近では、ポジトロン断層画像法(ポジトロン・エミッション・トモグラフィ=PET)が注目を浴びています。

神戸大学放射線科 核医学・PETグループは、一般核医学やPET検査を行い、CTやMRI、超音波検査、内視鏡検査などの検査所見と合わせた総合的な診断を行っています。核医学検査やPETでは用いられる薬剤が変われば、得られる情報も異なります。各々の薬剤には当然ながら利点、欠点があり(どのような検査でもそうですが)限界もあるため、それらの特色を臨床で活かすことができるようにしています。

臨床のPETでは、ブドウ糖に似た18F-フルオロデオキシグルコース(18F-FDG)というPET用薬剤が最も用いられます。また大学病院内では他のモダリティと合わせて経験することで画像診断上のPETの真の重要性を理解することができます。神戸大学放射線科には、PETの読影にも習熟した放射線科医が増えており、CTやMRIなど他の診断モダリティに加えて、FDG-PETでの集積、また他の一般核医学検査の特徴なども知ることができる点で初期研修や後期研修、そして将来 放射線科専門医、核医学専門医やPET核医学認定医など資格を得るための研修にも最適な場と言えるでしょう。

神戸大学医学部附属病院にはPET/CT装置に加え、まだ国内に10台程度しか稼働していないPET/MR一体型装置を配備しており、PETとMRIの同時収集による新しい画像診断の臨床や研究を行う事が出来ます。

診療実績

| CT | MRI | 核医学 | |

|---|---|---|---|

| 令和3年度 | 47,099 | 15,608 | 5,611 |

| 令和2年度 | 45,136 | 15,188 | 5,553 |

| 令和元年度 | 47,316 | 16,212 | 5,934 |

| 平成30年度 | 43,012 | 15,544 | 5,751 |

| 平成29年度 | 40,460 | 14,632 | 5,484 |

| 平成28年度 | 38,983 | 13,302 | 5,359 |

| 平成27年度 | 36,935 | 13,986 | 5,355 |

先進医用画像診断学部門Division of Advanced Diagnostic Medical Imaging

本共同研究講座は、神戸大学が掲げる先端的研究およびイノベーション創出のための人材育成を、GEヘルスケアが共に推進するものです。

本講座は神戸大学が循環器・腫瘍学の画像診断開発において企業と共同で開催する初めての共同研究講座です。また本共同研究講座では、国立循環器病研究センターや兵庫県立姫路循環器病センター、国立がん研究センター中央病院、兵庫県立がんセンターなどとの神戸大学が有する協力関係を活かしていきます。また、医学部の枠組みの中で医師以外に対する門戸を開き様々なバックグラウンドを持つ人々が集まることで多様な視座からの研究を促進します。さらに、日本に製造・開発の拠点を有するGEヘルスケアと高い専門性を有する神戸大学が連携することで、臨床教育拠点として、新たな発想や知見などを持ったイノベーションを生み出す源泉となる医師、技術職を育成し、両者で日本の科学技術力の底上げを目指します。

放射線医工学部門Division of Radiology and Biomedical Engineering

医用画像の情報量、空間分解能、時間分解能、精度は著しく向上してきました。特に、近年実用化された高精細CTでは、膨大な情報量を高速で収集することが可能となっています。多量の情報を効率的に処理し、臨床医学に役立てるためには、放射線医学と工学(機械学習、人工知能、画像工学、情報科学、材料科学など)を密接に連携させ、産業界とも連携して新たな技術を開発することが強く望まれます。こうしたアプローチにより、様々な疾患に対する診断能力と治療成績の向上や産業振興への貢献が可能になると考えます。

放射線医工学部門は、放射線医学と工学を密接に連携させて、先端画像診断技術およびその臨床応用に関する技術開発と人材育成を目的として、キヤノンメディカルシステムズ株式会社の協力により設置された共同研究講座です。放射線診断・IVR科のスタッフとともに医工連携を進めて、画像診断のための新しい技術の研究を行っています。

IVRInterventional radiology

インターベンショナル・ラジオロジー(Interventional Radiology=IVR)は、放射線診断機器を用いた治療という意味ですが、「血管内治療」、「血管内手術」、「画像ガイド下治療」などの低侵襲治療を意味します。4人に1人が65歳以上という超高齢化社会を迎えた我が国において、患者さんに対する負担の少ない治療法であるIVRの必要性はますます高まっています。

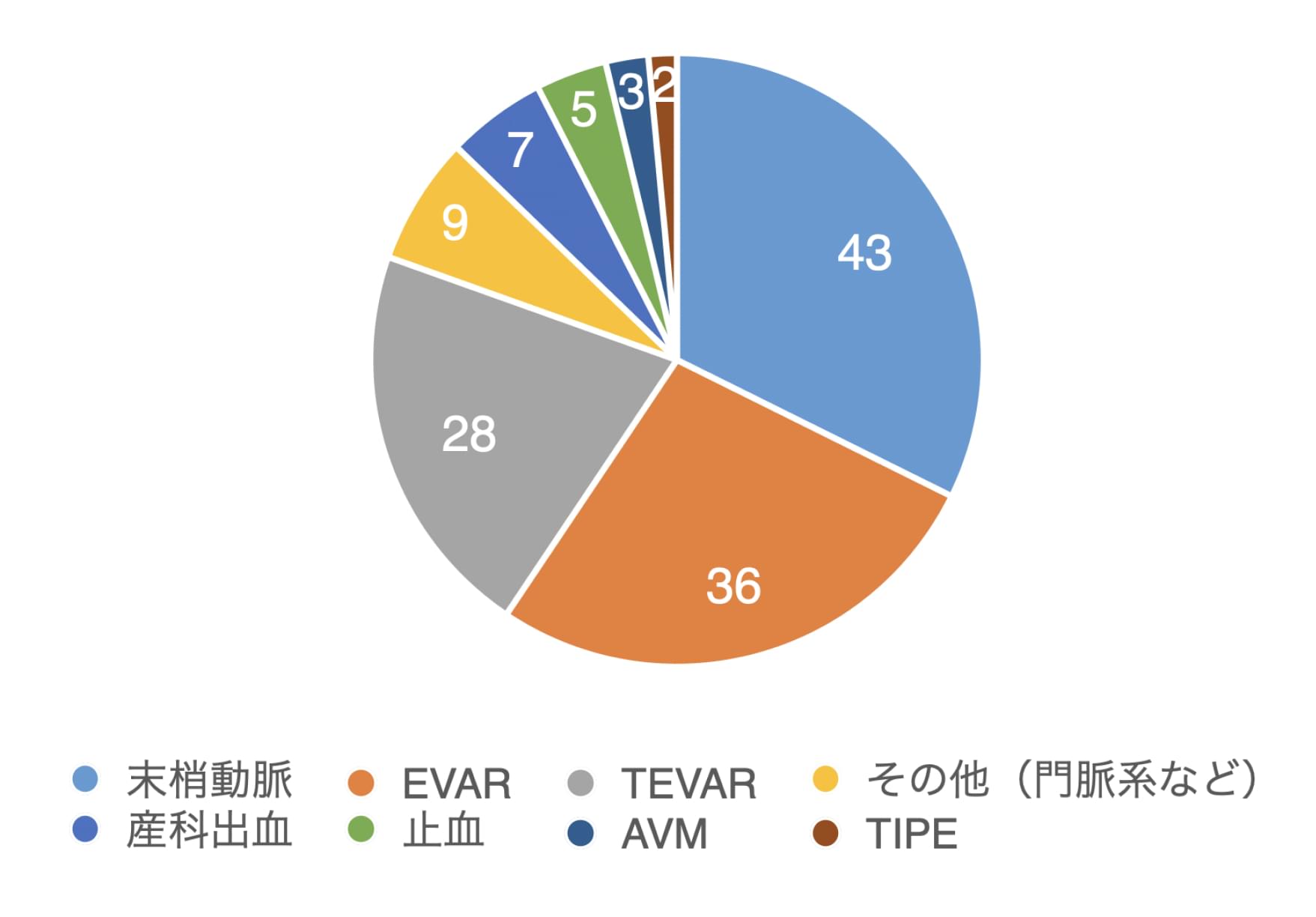

当科では年間1000件を超える豊富な症例数を誇っており、肝細胞癌に対する選択的動注化学塞栓療法(TACE)、閉塞性動脈硬化症に対する血管形成術(PTA)や内臓動脈瘤に対する塞栓術など様々な領域のIVRを積極的に施行しています。また、大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術や産科手術の出血量制御のためのバルーン留置術など、外科手術の必要な手技や手術支援のための手技については、血管造影装置を有する手術室(ハイブリッド手術室)にて行われており、より高度で複雑な手技を必要とする症例にも対応できるようになりました。交通外傷や周産期出血、大動脈瘤破裂などの救急疾患に関しても、24時間365日体制で対応し、治療にあたっています。また、常に他科と良好な連携を保っており、関連各科と共同で施行している手技も多く、心臓血管外科や消化器内科・外科とはIVRカンファレンスを定期的に開催し、症例検討を行っています。その他、JCOG(日本臨床研究グループ)やJIVROSG(日本腫瘍IVR研究グループ)といった全国規模で施行されている多施設共同の臨床試験への参加に加え、当科が主導する臨床試験も複数行われており、より優れた治療法の開発や標準化に貢献しています。

現在、IVR専門医を有するスタッフは7名おり、複数のスタッフが胸部・腹部大動脈瘤ステントグラフト指導医を有しています。また、救急科や血管外科などの他科の医師の研修や海外からの留学生も積極的に受け入れる一方で、スタッフの多くが海外留学を経験しており、海外で知見を広めることを積極的に推奨しています。

IVRに興味を持つ「我こそは」と思っている医学生や研修医・専攻医の皆さんに是非、神戸大学のIVRグループに加わっていただければと思っています。