研究内容 (堀江 真史)

① 呼吸器疾患の包括的な分子病理学的解析

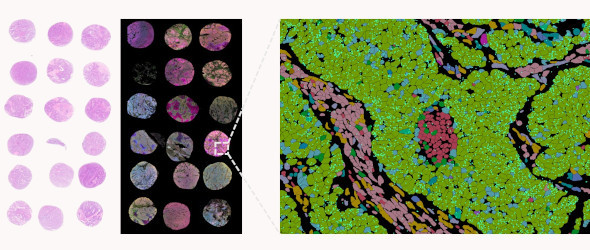

病理検体を用いて肺癌や間質性肺炎などを中心とした呼吸器疾患全般の包括的な分子病理学的研究を行っています。さらに、シングルセル解析や空間遺伝子発現解析、ゲノム・エピゲノム解析、多重免疫染色等と組み合わせた多層オミクス解析により、新規治療標的や診断マーカーの同定、病態の解明に取り組んでいます。

肺癌検体の空間トランスクリプトーム(Xenium 5K)

② 間質性膀胱炎の本態解明

間質性膀胱炎は膀胱の痛みと頻尿が特徴の原因不明の難治性疾患で、特にハンナ型間質性膀胱炎(HIC)は指定難病に認定されています。これまで信州大学、金沢大学、東京大学、秋田大学と協力して、HICは上皮の剥離とB細胞主体の炎症細胞浸潤によって特徴づけられること、そして免疫ゲノム解析を通じてこれらのB細胞にクローナリティが存在することを明らかにし、世界に先駆けて報告してきました。現在、抗体アレイや空間解析などを行い、さらなる本態解明と新規治療法の開発を進めています。

HIC検体のイメージングマスサイトメトリー(左)とB細胞抗原受容体レパトア解析(右)

研究内容 (狛 雄一朗)

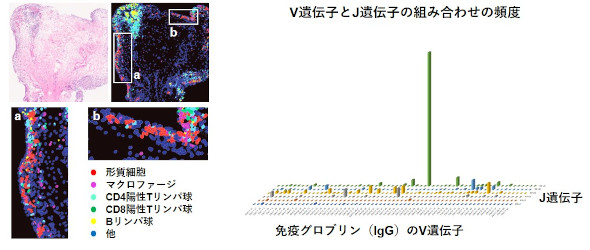

癌間質相互作用による癌進展機構の解析

主に消化器癌(食道扁平上皮癌、肝細胞癌など)を対象に「癌間質相互作用による癌進展機構」を解析しています。間質細胞として腫瘍関連マクロファージ(TAM)と癌関連線維芽細胞(CAF)に着目しています。試験管内でTAM様細胞やCAF様細胞を作製する実験系を確立し、癌細胞との種々の共培養実験によって癌間質相互作用を媒介する分子を探索しています。将来的には新規診断・治療標的分子の発見につながる研究を目指しています。また、院内・院外における外科病理全般(組織診、細胞診、病理解剖)に携わっており、日常の病理診断の中に潜む研究のシーズや疑問点を様々な実験病理・分子病理学的手法を用いて解析したいと思います。

左:食道扁平上皮癌の多重蛍光免疫染色[癌細胞(紫)・マクロファージ(赤)・線維芽細胞(緑)・核(青)]

右:癌微小環境中の癌間質相互作用[腫瘍関連マクロファージ(TAM)・癌関連線維芽細胞(CAF)]

研究内容 (重岡 学)

歯学部を卒業後、神戸大学口腔外科に研修医として入局し、歯科医師としての礎を築きました。臨床医として、不良な生命予後や治療後の著しいQOL低下を伴う口腔癌進行症例を多く担当する中で「口腔癌は予防・早期発見がすべて」と考えるに至り、その足がかりを探索すべく大学院博士課程(病理学・口腔外科学ダブルメジャーコース)に進学しました。学位取得後は,病理に軸足を置き研鑽を続けております。

口腔癌発生過程における特異な形態学的変化の背景にある分子異常を解明し、死亡率減少はもとよりQOLの向上にも貢献すること、加えて、これまで殆ど取り上げられることのなかった「歯科と病理の連携」に新たな展開をもたらすことが目標です。

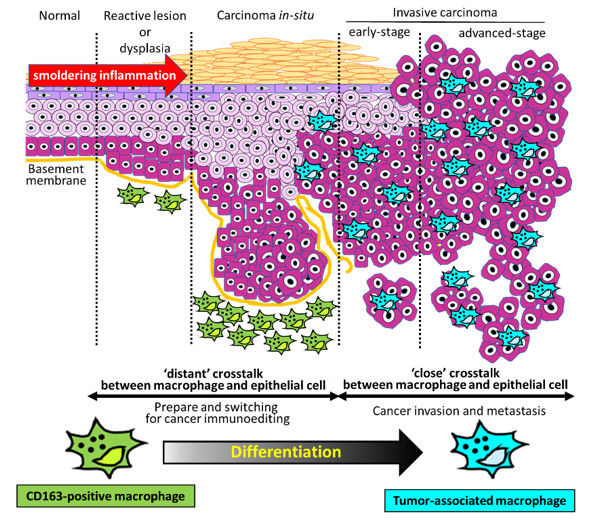

① 口腔癌微小環境におけるマクロファージおよび線維芽細胞の免疫形質や位置情報に基づく発癌メカニズムの解析

口腔扁平上皮の発癌における間質細胞の役割について研究を進めています。これまでに、臨床検体の観察に加えて発癌段階の微小環境を再現する培養系を確立し、「口腔癌の発生・進展におけるマクロファージの間質から上皮内への局在変化と、それに伴い惹起される癌細胞との相互作用の変化が診断や治療の新たな標的となること」を報告してきました。現在は、マクロファージと共に癌微小環境を構成する線維芽細胞を研究対象に加え、両者の協調作用の観点から発癌の分子メカニズムの解明を進めています。今後は、シングルセル解析や空間解析など新たなアプローチを導入し、早期発見・早期治療の一助となる研究を推進していきたいと考えております。

口腔扁平上皮の発癌過程におけるマクロファージ

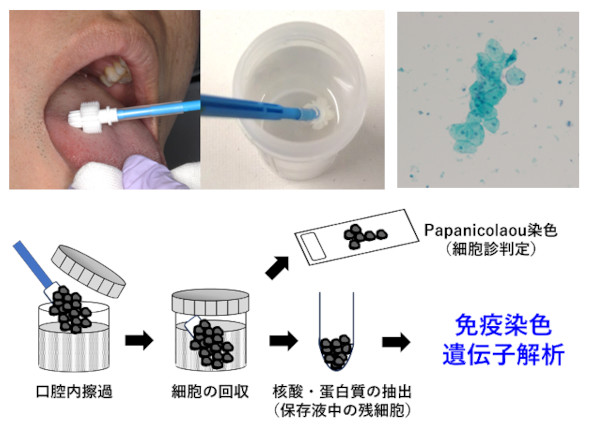

② 液状化検体細胞診(Liquid–Based Cytology: LBC法)を利用した口腔癌スクリーニングの推進と分子病理学的検査法の創出

2015年にLBC法を基軸とする粘膜擦過細胞診を用いた口腔癌スクリーニングのガイドラインが示され、歯科口腔領域における普及が期待されています。当分野は、神戸大学口腔外科や病院病理部との協働によりガイドラインに基づく口腔細胞診を実践し、多職種連携による判定精度の向上や地域関係者への情報発信に注力しております。また、LBC法の最大の特徴として、細胞形態の評価のみならず、残余検体を用いて免疫細胞化学や遺伝子検索が可能であることが挙げられます。今後は、これまで取り組んできた癌-間質相互作用に関する研究を細胞診検体をソースとして発展させ、新たな口腔病理診断システムを確立したいと考えております。

LBC法を用いた口腔粘膜擦過細胞診と残余検体を用いた分子病理学的検索

③ 顎口腔領域の臨床症例に対する病理学的検索・考察(症例報告)

神戸大学附属病院において口腔病理診断にも従事しております。稀少な疾患や教訓的な経過をたどった症例については臨床医とディスカッションを重ね、論文として積極的に報告しています。近年では、口腔細胞診の症例数が堅調に増加しています。若手の先生方や学生さんとの標本供覧も歓迎致します。

ディスカッション用顕微鏡(分子病理学分野)

研究内容 (児玉 貴之)

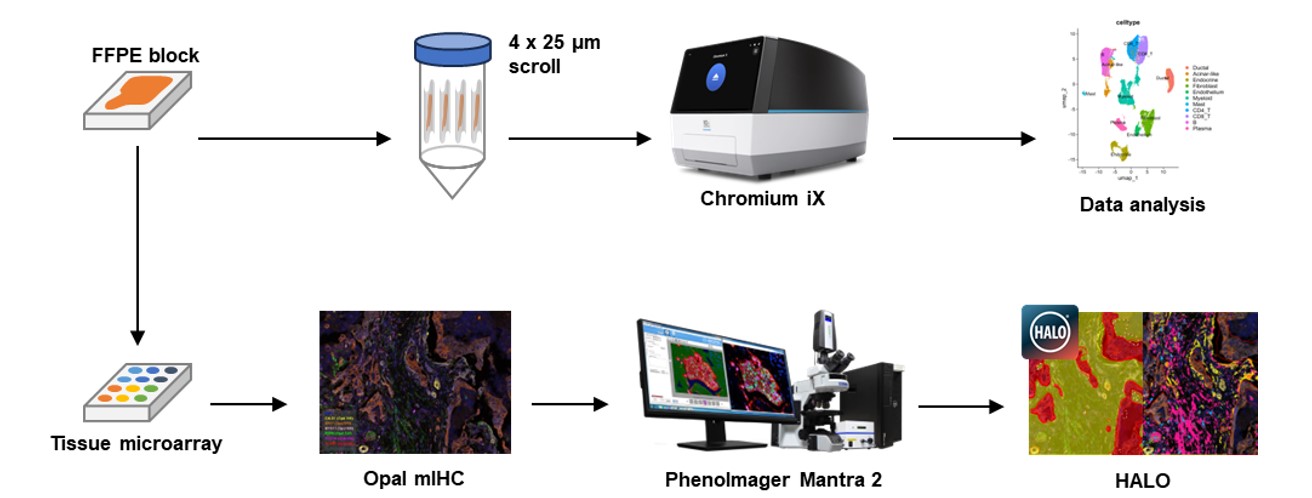

本学大学院 病理学分野(当時)横崎 宏 前教授のもと、食道扁平上皮癌の腫瘍関連マクロファージに関する研究により学位取得後、病理診断業務に専従し(病理専門医、分子病理専門医、細胞診専門医取得)、2024年4月より再び当教室で研究に従事しております。 大学申請時代の研究テーマ(腫瘍微小環境)、病理診断を経て興味を抱いた臓器(上部消化管、膵胆道)、堀江教授着任以降に導入された新たな技術(シングルセルRNA解析、空間的オミクス解析)を組み合わせ、独自の研究を目指しています。

① 膵管内乳頭状粘液性腫瘍(IPMN)の微小環境に関する研究

膵管内乳頭状粘液性腫瘍(IPMN)は膵前癌病変の1つですが、組織学的に胃型、腸型、膵胆道型の3つの亜型に分かれ、それぞれ癌化リスクや癌化した場合の組織型が異なるとされています。我々はその理由として、癌・間質・細胞外基質から構成される腫瘍微小環境に着目し、亜型や癌化前後の腫瘍微小環境(特に線維芽細胞や骨髄球系細胞)の違いを、FFPE検体を用いたシングルセル解析や、多重蛍光免疫染色とその定量的解析によって評価・検討しています。

② H. pylori未感染胃に発生する前癌・早期癌病変の空間的解析

近年、H. pyloriの感染率の低下や消化管内視鏡技術の発達により、胃癌の罹患率・死亡率は減少傾向にある一方で、胃底腺型胃癌や腺窩上皮型腫瘍(いわゆる「ラズベリーポリープ」)など、これまで内視鏡医・病理医が経験したことのない腫瘍が発見されるようになってきております。これらの腫瘍については悪性度が低いことが示唆されているものの、具体的な良悪性の取り扱い(診療方針)や、他の胃腫瘍(腺腫・癌)との相違点、病理診断に有用なマーカーなど、未解明な点も多く残されています。我々は、これらの疑問に対して、主に空間トランスクリプトーム解析Xeniumを用いた解析を行っています。

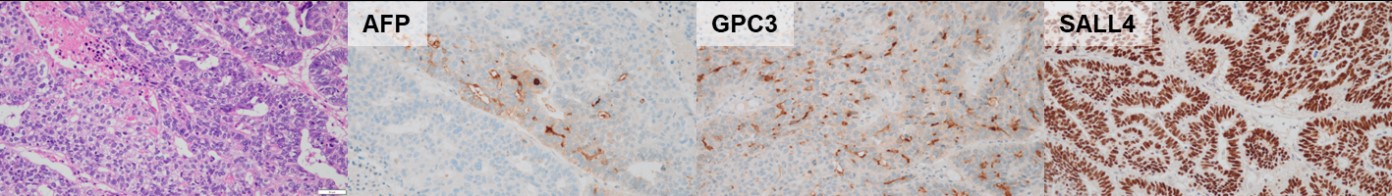

③ 消化管・膵胆道領域における臨床症例に対する病理学的検索・考察

神戸大学医学部附属病院やその他関連施設の病理診断科において、消化管・膵胆道領域を中心に病理診断を担当しており、臨床病理カンファレンスや臨床研究への協力を通して臨床医とも密接に交流し、患者さんの診療に役立てるよう心掛けております。また全国他施設のエキスパート病理医との意見交換を通して自己のスキルアップに努めているほか、希少症例については積極的に症例報告も行っております。

(膵胎児消化管類似癌の一例)