外科学講座について

About us

- ホーム

- 外科学講座について

沿革

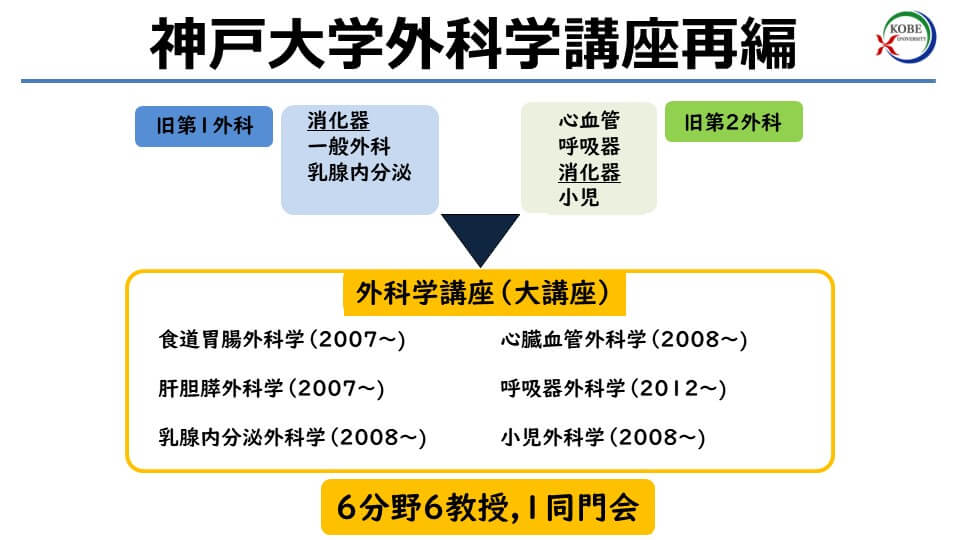

神戸大学外科学講座も昔はいわゆる大講座制といって、No.外科で運営されていました。消化器外科・一般外科・乳腺内分泌外科を専門とする第一外科、心臓血管外科・呼吸器外科・小児外科・消化器外科を専門とする第二外科です。

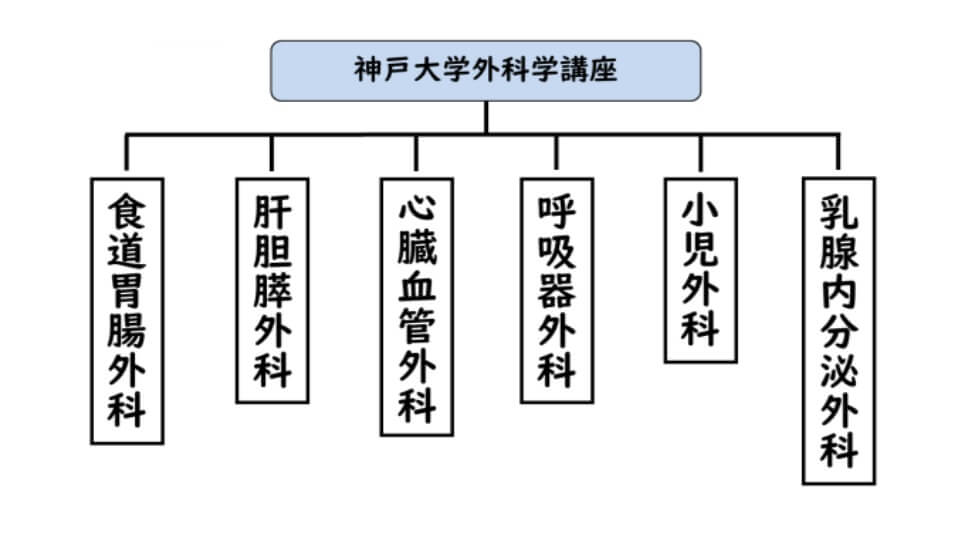

しかし、医療の進歩・時代のニーズにいち早く対応するため、神戸大学では全国にさきがけて大講座制を廃止し、より専門性の高い診療を実現すべく完全な臓器機能別の6診療科(食道胃腸外科・肝胆膵外科・心臓血管外科・呼吸器外科・小児外科・乳腺内分泌外科)の診療体制を確立し現在に至っています(図1・2)。

学外の関連施設とも密接な連携のもと、6診療科合同の同門会を設立し、各診療科で専門性の高い診療を追求しながらも、「横のつながり」を特に大切にした講座運営を行っています。現在も、6診療科のコアメンバーで様々な情報共有・課題解決にむけた運営会議を毎月継続しており、相互協力体制の強化に努めています。

概要・特色

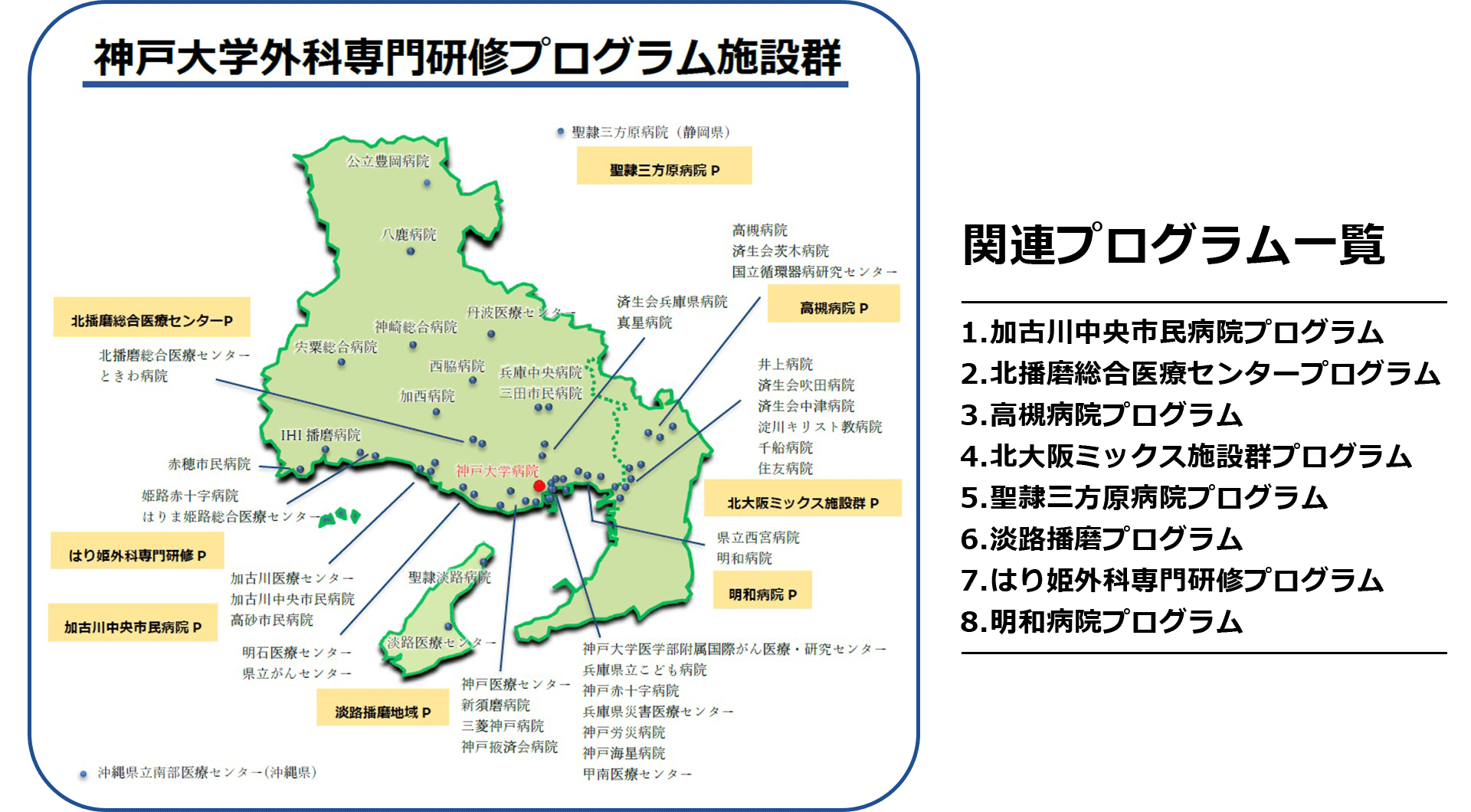

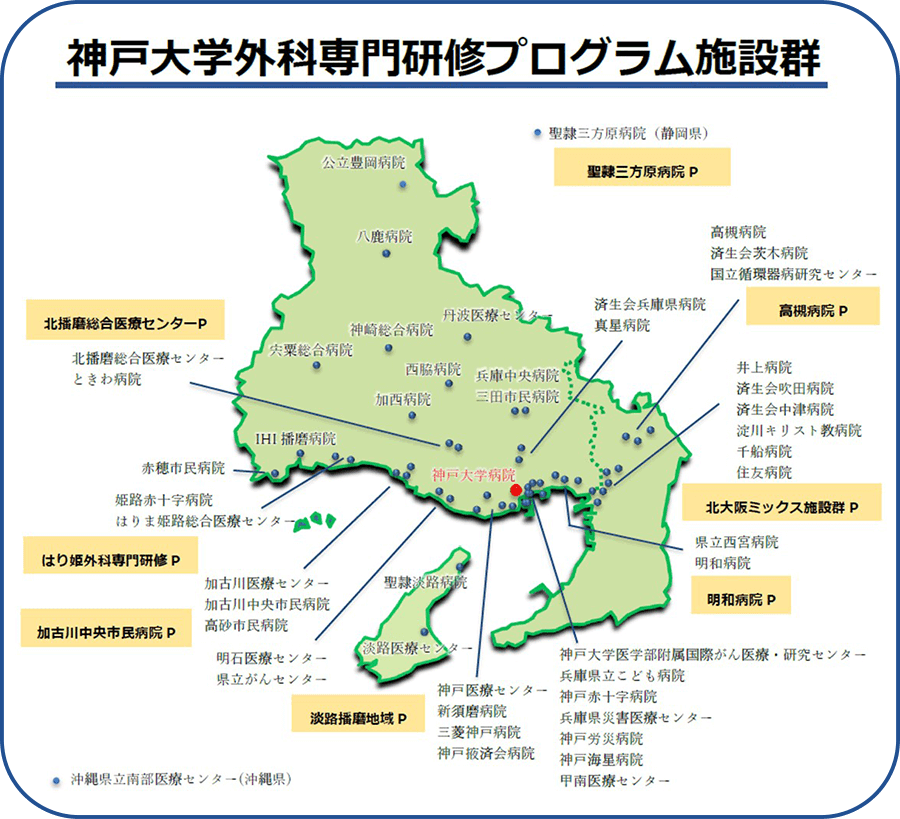

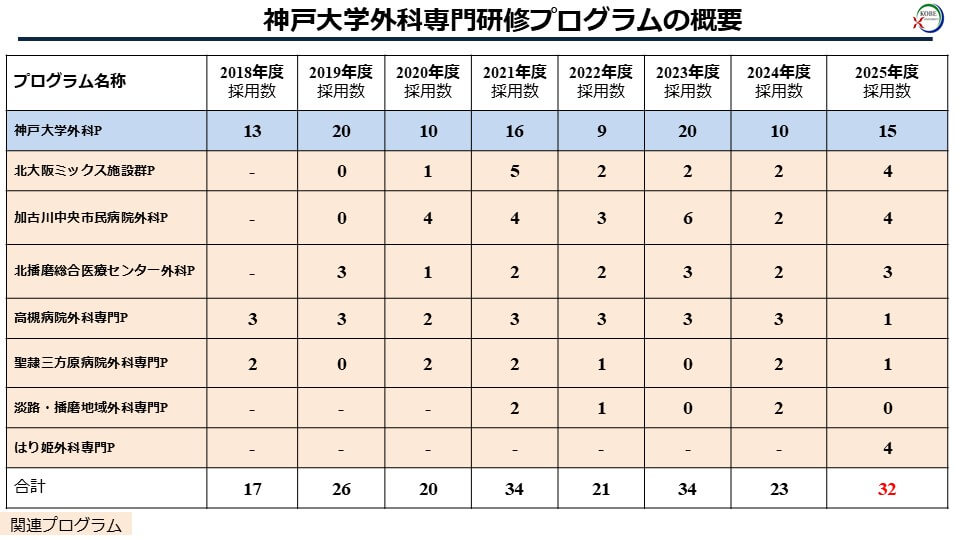

神戸大学外科学講座では、以前は単一の外科専門研修プログラムを採用していましたが2019年に方針を転換し、連携関連施設独自の外科専門研修プログラムを立ち上げ、複数プログラムで広く外科専攻医を募集する体制を構築しました。

従来の6つの関連プログラム(加古川中央市民病院プログラム・北播磨総合医療センタープログラム・高槻病院プログラム・北大阪ミックス施設群プログラム・聖隷三方原病院プログラム・淡路播磨地域プログラム)に加え、2025年4月から新たに、はり姫外科専門研修プログラム・明和病院プログラムの2プログラムが加わり、計8つの関連施設・外科専門研修プログラムと連携し若手外科医の育成に注力しています。神戸大学外科専門研修プログラムと8つの関連施設・外科専門研修プログラムの概要を図3に示します。

大学病院および関連施設では情報共有に努め、双方の利点を最大限に活かして、神戸大学関連プログラム全体として若手外科医の育成に努めています。関連施設プログラムで研修を開始した専攻医の先生に関しては、希望があれば大学での手術研修や学術活動への参加も積極的に行っています。一方で、大学との関わりを希望しない専攻医の先生にとっては、大学との関わりはまったく不要であり、どの診療科においても、研修プログラム終了後の入局なども全く必須ではありません。

各自それぞれが自分の希望にあったキャリアプランを進めてもらえるよう最大限配慮しています。詳細は神戸大学外科学講座キャリサポートセンター理念項を参照ください。

神戸大学外科学講座チェアマンを2025年4月1日より拝命している食道胃腸外科学分野の掛地吉弘です。

神戸大学外科学講座では食道胃腸外科、肝胆膵外科、乳腺内分泌外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科の6つの分野が協力し、神戸大学を基幹施設とする新外科専門医プログラムをスタートさせました。現在は、大学附属病院に加えて、現在研究拠点施設として大いに飛躍しつつある国際がん医療・研究センター(ICCRC)、兵庫県と連携し低侵襲治療を推進する低侵襲外科学講座を活用し、優秀な若手外科医を育成しています。また6診療科ともに多くの関連施設を有しておりグループ全体で育てることを目指しています。

神戸大学のプログラムでは、手術手技などの外科医としての専門的能力は当然として、大学ならではの基礎から臨床、日常診療から最先端の医療まで臓器・分野を越えた幅広い領域の知識や技術を学ぶことが出来ます。2019年からは災害救急医学分野の協力を得て、必修である救命・救急医療の充実も計っています。さらに3年間の専門研修プログラム終了後も様々な診療特色を持つ関連病院への出向や大学院博士課程へ進学、国内外への留学など、幅広い選択肢の中から、自身の選択した専門分野(サブスペシャリティ)で外科医師としての研鑽を積むことが可能で、将来に向けて具体的なCareer Pathを提示します。

外科医には、高度な医療技術に加えて課題解決のためのコミュニケーション力、論理的思考力や創造力が必要です。また何より優れた医師であるために豊かな人間性、高い倫理観を養う必要があります。神戸大学プログラムでは一人一人の患者さんから教わる日々の診療の重要性を認識し、「なぜ?」と絶えず問いかける姿勢を大切にし、「医師としてどう動けば良いか」を皆で考え、感性豊かな総合力を涵養して参ります。

外科学講座では6診療科の責任者が集まり毎月会議を開催しています。

まず一番の重要項目は優秀な人材集める若手医師のリクルートです。外科学講座では年間5回のハンズオンセミナーを開催し学生、初期研修医に参加していただき一生懸命指導し外科学への興味をもっていただくよう努めています。また初期研修医には外科関連施設と協力し外科専門研修プログラムへの参加をグループ全体で推進しています。6診療科が機能的に連携し1人1人のあらゆる要求に対応します。

神戸大学外科専門研修プログラムは日本専門医機構が主導する外科専門医資格をまず取得するためのプログラムで、その後の専門領域専門医取得へとスムーズに繋げます。神戸大学医学部附属病院を基幹施設とし、兵庫県内外を含むおよそ50の連携施設がプログラムを形成し指導医のもと若手外科医を育成して参ります。

働きやすい職場環境を整え、若手医師が研究、学位取得、その後の留学・海外学会発表(外科学講座よりの資金援助)など重要な最初の10年が少しでも円滑に進むよう後押ししたいと考えています。

神戸大学プログラムでは、参加する専攻医の個性を活かし、能力が最大限に発揮できる環境を整え、患者さんに最良の医療を提供できる外科医を育てます。組織で育む良い伝統を次世代に受け継ぎ、指導者を育てて各所に貢献できる人材を輩出していきます。外科に興味を持ち、神戸の自由な気風の中で外科医としての可能性を拡げたい方はいつでも門を叩いてください。

外科学講座チェアマン 食道胃腸外科教授 掛地 吉弘

各講座紹介

各科のホームページに移動します。