シャーロット滞在記 2014.10.31 シャーロット滞在記 2014.10.31 |

| 2012年10月の終わりに渡米してから2年が経ちました。これまでアメリカでの生活をほぼ1か月毎に書いてきましたが、今回で最後です。2014年11月から日本で勤務することになりました。

この2年間のアメリカ生活が自分を変えた事の最もは、異文化に対する度胸である気がします。英語を話す人に対して気後れしなくなった、他人に尋ねることを躊躇しなくなった、見た目の違う方にもびっくりしなくなったなどです。ある人にとっては当たり前の能力かもしれませんが、これらは僕にとって乗り越えないといけない課題でした。英語を流暢に話せないコンプレックス、無知に対する羞恥心が先立ち、内向的でした。そんな自分を変えたいと思い、新しい英会話や単語のネタを仕込むことにより、会話に対するモチベーションをあげるのですが、膨らんだ自信はすぐにしぼむことの繰り返しでした。 それでも、少しずつ能力がアップしていくのか、感性が鈍磨していくのかコンプレックスを感じる機会は少なくなりました。開き直りといったほうがいいかもしれません。わからなくて当然、うまく話ができなくて当然という気持ちが徐々にめばえてきて、2年をかけて異文化に対する恐怖心がなくなった気がします。 以前にNYを観光した時に、市内を回る観光バスに乗りました。バスには、(おそらくNY在住の)中年の中国人女性がガイドとして乗っていました。バスが名所の横を通ると身振り手振りを交えて一生懸命説明をしてくれるのですが、その英語のまずいことといったら同乗している見ず知らずの観光客が顔を見合わせ、子供たちにいたってはクスクスと笑う始末でした。しかしながら、クセは強いですが説明がわからないわけではありません。それを見て、ネイティブじゃないから完璧じゃなくてもいいのだ、真摯な態度であればいいのだと改めて思いなんだか勇気をもらった気分になったことがありました。文法を、アクセントをきちんとしゃべろうとするあまり、一つのことひっかかると恥ずかしくなって焦り、支離滅裂になることは今でもそうですが、そんな自分にも慣れてきて頭のどこかで冷静でいられるようになりました。アメリカでの生活で得たことはいろいろとありましたが、この‘慣れ’というのが一番の収穫であったと思います。 留学にあたり、日本でもアメリカでもいろいろな方にお世話になりました。 最後にその方々に感謝の意を表し留学日記を終えたいと思います。ありがとうございました。 <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2014.08.10 シャーロット滞在記 2014.08.10 |

| スタンフォード留学記にもあるように、先月末にサンフランシスコで藤岡先生に会ってきました。精力的に実験をしておられるのはもちろんの事、grantの申し込みなど研究以外の環境調整にも気を配っておられる姿勢に感心しました。

今回はアニメの話です。  アメリカでドラえもんの放送が7月から開始したのはご存知でしょうか?さっそく見てみました。ドラえもんの英語の発音が、日本語のような平坦な発音になっており、‘ゴジラ’を‘ゴォジィィラ’と発音するような違和感はありませんでした。僕だけでしょうが、のび太くん(英語名:Noby)が流暢に英語を話す様子はとても勉強ができないキャラクターとは違って見え、なんだか頼もしい印象でした。 アメリカでドラえもんの放送が7月から開始したのはご存知でしょうか?さっそく見てみました。ドラえもんの英語の発音が、日本語のような平坦な発音になっており、‘ゴジラ’を‘ゴォジィィラ’と発音するような違和感はありませんでした。僕だけでしょうが、のび太くん(英語名:Noby)が流暢に英語を話す様子はとても勉強ができないキャラクターとは違って見え、なんだか頼もしい印象でした。さて。僕が気になった点は、ドラえもんがローカライズされている事です。このアニメは日本で製作されているようですが、食生活などの文化の違いをアメリカに合わせた内容に修正(ローカライズ)してあります。例えば、食事シーンでは箸をフォークとナイフに、オムライスがパンケーキにかわっており、どら焼きはYummy Buns(おいしいパン?) と呼ばれています。商品のマーケティングという意味では現地の需要に合わせ、売り上げがよくなる(この場合は視聴率がよくなる)ように努力することが大切ですが、こと今回の件に関しては日本の文化の輸出です。日本の生活習慣、食習慣をなぜ堂々と輸出しないのか、不思議に感じました。日本独自のオムライスをみたアメリカの子どもが、‘あれはなんだろう?’と不思議におもい、日本の食事に興味をもち、日本に旅行して食べたいと感じるかもしれません。箸の食事に興味をもち、箸を買ってほしいとねだるかもしれません。日本文化を輸出することは、それに附属する様々な日本の商品を売ることにつながると思います。  ’セックス・アンド・ザ・シティ’では劇中に登場するカップケーキが有名になり、日本でもカップケーキが流行りました。スターバックスの、テイクアウトと歩き飲みが可能な蓋付きカップを片手に颯爽と歩く姿はいまでは日本でもすっかりおなじみです。だれも、カップケーキは日本になじみがないから、カップケーキをよりなじみのある大福に変えようとは思わないでしょう。今回のドラえもんの件は、穿った見方をすると、文化を発信してきた歴史をもつアメリカは、逆の事をされるのを嫌がっているように僕の目には映りました。アメリカへのアニメ輸出にはいろいろな事情があろうとは想像しますが、日本の文化発信により自信を持ってほしいです。日本文化は知られているようで、やはり他のアジアの地域と混同されていることをアメリカにおいて感じざるを得ないことが多く、切にそう思います。どら焼きは、知名度は低いでしょうがDorayakiという英語表記がすでに存在します。これを機会にカップケーキのようにメジャーになってほしいところでしたが…。さらにどら焼きが好きなドラえもんの説明もできないでしょうに…。 <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2014.06.30 シャーロット滞在記 2014.06.30 |

サッカーワールドカップが開催されていますが、アメリカでの盛り上がりは人それぞれです。僕の周囲では、ヨーロッパ・南米・中東あたりからきている方は関心が高いですが、中国・アメリカあたりの方の反応はイマイチです。サッカー事情に疎いアメリカ人はなんだかわからないけれどアメリカは強いだろうから優勝するだろうと信じている方もいるようです。日本に比べ人気が低いサッカーですが、アメリカの代表的なスポーツチャンネルESPNと、ABCで全試合をライブ放映しており、様々な人の要望に応える多様性がテレビ放送からもうかがえます。 さて唐突ですが、今回は昆布茶の話をします。 さて唐突ですが、今回は昆布茶の話をします。地元のビールのブルワリー(ビール工場)を訪れた際に、KOMBUCHA(コンブチャ)というメニューを発見しました。ビール工場で昆布茶?といぶかしく思いましたが、物は試しと思い、飲んでみました。スッパイ!炭酸!そして昆布の味が全然しない!アメリカ版昆布茶はまるで炭酸入り黒酢飲料のような味でした。これは一体何だろうと思い、店員さんに話を聞きたかったのですが、混雑していたためその場は断念しました。 後日、スーパーで再びKONBUCHAを発見(写真)!しかもジンジャー味、ストロベリー味など色々な味があります。これはどういう事だろうと原材料のラベルをみていると店員さんが話かけてきました。いわくお茶を発酵させたもので健康飲料であるということ。発酵ですか…?あまりにも次元が違う話が彼の口からでてきたので、英語の聞き間違えかと思いました。日本ではお茶やお湯に乾いた海藻(昆布)をいれたものを昆布茶というのだが、と彼に話をしたところ、それは知らないとのこと。彼と僕との話は平行線でした。どうも要領を得なかったので、ネットで調べてみたところ、なんとKONBUCHAとは紅茶キノコのことでした。中国北部原産のこの食品は日本で一時ブームがありましたが、現在のアメリカでもブームでもあるようです。中国名“茶菌”はロシアを通じてヨーロッパに広がり、最近になりアメリカに渡ったようですが、その途中でどういう理由だか昆布茶の名を冠するようになったのです。なるほど、店員さんの言っていた事は間違いではありませんでした。ここで僕は、紅茶キノコがアメリカでブームということより、なぜコンブチャという名前であるかという事に興味を惹かれました。日本の昆布茶と紅茶キノコが混合されたらしいとネットに書かれていました。しかし、混同するほど昆布茶が日本以外でよく飲まれていると言われても信じることができず、そのような人気がないであろう食品の名前が本場の日本を介さずに広まった過程で、だれがどこで間違えたのだろうと疑問がわきます。本物の昆布茶が広く知れ渡っていないので、間違えられたと考えることができるかもしれないですね。 KOMBUCHAを海外でみつけても、決して昆布茶と間違えてのまないでください。もし興味があって飲むのなら、ジンジャーかローズ味がお勧めです。 <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2014.06.10 シャーロット滞在記 2014.06.10 |

外にでると、暑くむせ返るような空気が顔をなでるようになり、夏の到来を感じます。夏が来るとアパートのプールはいつも満杯になり、ランニングや犬の散歩をする人で公園があふれかえります。そして、どこからともなくいい匂いがただよってきます。そう!夏はBBQの季節でもあるのです。今回はBBQの話です。 外にでると、暑くむせ返るような空気が顔をなでるようになり、夏の到来を感じます。夏が来るとアパートのプールはいつも満杯になり、ランニングや犬の散歩をする人で公園があふれかえります。そして、どこからともなくいい匂いがただよってきます。そう!夏はBBQの季節でもあるのです。今回はBBQの話です。 こちらでは、BBQの生活への浸透ぶりは日本の比ではなく、BBQグリルは一家に一台ある勢いですし、アパート暮らしの方ですら、広くないテラスにグリルが設置してあります。個人がよく所有するというだけでなく、公共の公園にも当たり前のようにグリルがたくさん設置されており、自由に使えるようになっています。僕の住むアパートの前庭とプールサイドにも共用のグリルがあり、住人が友達を招いてワイワイとやっています。このように右を向いても左をむいてもBBQの煙と香ばしい匂いがただよっており、まさにBBQ狂騒です。  ここ南部はBBQの本場と称されており、特にBBQへの関心が高いのかと思います。レストランのBBQソースは店の秘伝の味です。ポークをBBQソースで食べるのがみんな好きなので、僕も何度か食べたことがあります。たしかにおいしい!しかし濃い!数口たべるとおなかが一杯になりますし、妙に喉が渇きます。どうも日本のマクドナルドのチキンナゲットに付属するBBQソースと比べ味の密度と奥行きが別次元です。しかし、周りを見渡すとみんな幸せそうです。ウェイターさんも、どう?おいしいでしょ?いい選択だねと天使のほほえみを返してきます。どちらかというと醤油で食べたい気分ですが、まあ、お手軽にキャンプを楽しんでいるような気分は悪くありません。 ここ南部はBBQの本場と称されており、特にBBQへの関心が高いのかと思います。レストランのBBQソースは店の秘伝の味です。ポークをBBQソースで食べるのがみんな好きなので、僕も何度か食べたことがあります。たしかにおいしい!しかし濃い!数口たべるとおなかが一杯になりますし、妙に喉が渇きます。どうも日本のマクドナルドのチキンナゲットに付属するBBQソースと比べ味の密度と奥行きが別次元です。しかし、周りを見渡すとみんな幸せそうです。ウェイターさんも、どう?おいしいでしょ?いい選択だねと天使のほほえみを返してきます。どちらかというと醤油で食べたい気分ですが、まあ、お手軽にキャンプを楽しんでいるような気分は悪くありません。さて、そんなBBQは家庭ではお父さんの仕事です。ジェンダーフリーだ、なんだと言われていても、火をおこして煙の中で食材を焼く仕事はお父さんに頼るところが大きいようです。もうすぐ父の日ですが、父の日はみんなでBBQをすることが多いようです。同僚に父の日はいつも何をしていたの?と聞くと一言、‘グリル’でした。父に感謝する日ではありますが、アメリカのお父さんはゆっくりと休んではいられないようですよ。 <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2014.05.05 シャーロット滞在記 2014.05.05 |

アメリカのスーパーを散策していると気になるのが、‘グルテンフリー’食材のコーナーです。グルテンというのは、小麦粉などの穀物に入っているタンパク成分で、粘りの元というイメージです。その成分がなくなると何がよいのか最初はわかりませんでしたが、しばらくしてアメリカではグルテンフリーダイエットがブームという事に気が付きました。 アメリカのスーパーを散策していると気になるのが、‘グルテンフリー’食材のコーナーです。グルテンというのは、小麦粉などの穀物に入っているタンパク成分で、粘りの元というイメージです。その成分がなくなると何がよいのか最初はわかりませんでしたが、しばらくしてアメリカではグルテンフリーダイエットがブームという事に気が付きました。

グルテンは小麦、大麦、ライ麦などの穀物に含まれる成分で、これらを主食とする欧米人には‘セリアック病’というグルテンに対するアレルギーの病気を持つ人が多いようです(アメリカではなんと1/133人という割合です)。この病気を持つ人はグルテンを摂取しないのが治療になるようで、治療食としてグルテンフリーの小麦粉等が開発されました。そして、その後の詳しい経緯は不明ですが、アレルギーを持たない人にもグルテンフリー食は体調の改善や、ダイエットにいいということで現在のアメリカでブームになっています。ちくっと批判めいた事を言うと、アレルギーを持たない大多数にはグルテンフリー食にする明確な理由はないのでしょうが、実践している人がこれにより健康と考えているのが大事であるようです。健康意識を高めることが、健康にいいという事でしょうか。思えば、90年代には脂肪フリーが健康に良いとされ、2000年代の炭水化物フリーを経て今回のグルテンフリーに至り、マクロな観点からみると健康ブームが次々に移り変わっているだけの気がします。しかし日本でもココアだ、ポリフェノールだと言っていたわけで、ブームというのは国を問わないのだなと陳列されている商品を見るたびに思います。  ところでこのグルテンフリー商品ですが、普通のものより値段が高いです。アメリカは所得の格差が大きいので、この食品は主に所得の多い方が買うのでしょう。神戸における‘いかり’スーパーのような位置づけの‘ホールフーズ’という高級食材スーパーが近所にありますが、ここでは様々な種類のグルテンフリー食品が入手可能で、例えば小麦粉だと、グルテンフリーでない普通の小麦粉の方が見つけるのが難しいくらいです。そしてこの店の客層はみんなすらっとした人、または筋肉質な人ばかりです。ある人間の経済状態が健康を反映するという壮大な統計実験をみているような気になります。

グルテンフリー食ご存じでしたでしょうか?日本人の主食のコメにはグルテンが含まれていないので、日本ではこのブームはあまり過熱しないかもしれませんね。 ところでこのグルテンフリー商品ですが、普通のものより値段が高いです。アメリカは所得の格差が大きいので、この食品は主に所得の多い方が買うのでしょう。神戸における‘いかり’スーパーのような位置づけの‘ホールフーズ’という高級食材スーパーが近所にありますが、ここでは様々な種類のグルテンフリー食品が入手可能で、例えば小麦粉だと、グルテンフリーでない普通の小麦粉の方が見つけるのが難しいくらいです。そしてこの店の客層はみんなすらっとした人、または筋肉質な人ばかりです。ある人間の経済状態が健康を反映するという壮大な統計実験をみているような気になります。

グルテンフリー食ご存じでしたでしょうか?日本人の主食のコメにはグルテンが含まれていないので、日本ではこのブームはあまり過熱しないかもしれませんね。<<< 戻る |

シャーロット滞在記 2014.04.13 シャーロット滞在記 2014.04.13 |

| 今回は同僚の話をします。 僕の研究室には7人のPh.D.と3人のResearch assistantが所属しています。そのうち僕を含む3人がポスドクとして雇われており、すべてが男で同じ部屋で過ごしています。どの同僚とも連携しながら研究をするのですが、なかでも同室のトニーとは研究テーマを分担していることもあり、一緒に過ごす時間を多くしています。僕にとって非常にラッキーだったことは、時間を共にすることが多いこのトニーが、非常にいいやつだったということです。体格は大きく髭面で、外見からは圧倒されそうになるのですが、穏やかで紳士的な性格からなんでも相談したくなる魅力があり、わからないことだらけの日常生活と研究生活の大きな助けになっています。 そんなトニーとの研究生活ですが、朝は挨拶とアイドリングトークから始まります。僕にとっては、昨日の夕方から次の朝までの間の話題について何か話せと言われても困ってしまうのですが、トニーにとっての毎日は驚きに満ちたものであるようで、いつも何かしらの話題を披露してくれます。その後は今日の予定の確認をしてベンチへ向かいます。病気のマウスの心機能の研究もしており、そういう時は地下の動物舎に朝からこもり、彼の大きな体と、僕のどちらかというと小柄な体を丸めてひたすらエコー検査にいそしみます。彼がプローブを握り、僕が画面の計測をするといった具合です。余談ですが、マウス用のプローブはヒトの新生児に使用するものとおそらく同じものでした。わずか30g程のマウスのプローブが500~3000gの新生児用と同じということに軽い驚きを覚えたものです。 一緒にいる時間が長いためか、僕の日本なまりのある英語も理解してくれることが多くなり、ますます絆が強まってきたように思います。そうなれば、僕自身のこと、日本のこともいろいろ話をしたいのですが、会話では受け手に回ることがほとんどというのが残念です。ところで同室のチャールズという若いポスドクがいるのですが、彼の英語は早く、なんだか若者の言い回しが含まれているようで、さっぱり理解できません。僕がぱっと理解できず、彼の人懐っこい笑顔が若干くもるのが、これも残念に思うところです。僕の立場ではもうちょっと英語の手加減をしてほしいのですが、しょうがないところです。先週も実験に使うゲルの話を振ってくれたのですが、僕は何を思ったかテキサスレンジャーズのダルビッシュの話をされたと思い野球の話を返していました。お互い怪訝な顔をし、数秒後に誤解というか僕の聞き間違いが判明したのですが、こればっかりは苦笑するしかなかったです。 しかし結局のところ、同じ部屋の同僚と天気の話をしてニュースの話をしてスポーツの話をして、和気あいあいと研究の合間の時間を過ごせているということは、いい同僚に恵まれたとしか思えず、本当にラッキーだったと思います。 最近、研究室のHPがリニューアルしました。そこに僕や僕の同僚の写真ものっているで一度みてください。(http://www.carolinashealthcare.org/mccoll-lockwood-laboratory-for-muscular-dystrophy-research) <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2014.02.08 シャーロット滞在記 2014.02.08 |

同じ話題ばかり取り上げるのは気が引けるのですが、この時期のアメリカはこれを抜きにして語れません。という事で、今回のネタはアメリカンフットボールの国内No.1を決める優勝決定戦、スーパーボウルです。 同じ話題ばかり取り上げるのは気が引けるのですが、この時期のアメリカはこれを抜きにして語れません。という事で、今回のネタはアメリカンフットボールの国内No.1を決める優勝決定戦、スーパーボウルです。スーパーボウルはアメフトの最高の大会であるばかりではなく、アメリカ最大のスポーツイベントです。その注目度のすさまじさは、テレビでは年間最高視聴率を記録し続けている(毎年40%以上)という事や、皆が集まって観戦するためか一日の食糧消費量が感謝祭に次いで二番目に多いという事で推測できるかと思います。ゲーム以外にも話題が事欠かなく、開会時の国歌斉唱を歌う歌手、ハーフタイムのショーに出演するアーティストに選ばれることは一流の証とされ、誰が出演しどんなパフォーマンスをするかが注目されます。中継の合間に流れるCMすらも関心の対象で、CMコンテストが開催されるため企業はスーパーボウルのために新たにCMを作り放映します。さらにCMの放映料ですが、先ほど述べたように番組の視聴率がいいため値段が右肩あがりで、今年はなんと30秒間で400万ドル(=4億円)ということでした。お金の話のついでに言うと、試合のチケットは正規の値段でも最低25万円はします。そんなチケットはいつも争奪戦で入手困難なのです。チケットが高いという事でなく、チケットの配分が不公平で入手が困難という事を誰かが裁判に訴えていました。関心の大きさはもはやお金の問題ではないのです。 今年のスーパーボウルへのトーナメントに、僕の住むシャーロット市を本拠地とするカロライナパンサーズが出場していたのですが、シード権を持っていたにも関わらずワイルドカードから上がってきたサンフランシスコ・49ersに負けてしまいました。その49ersはシアトル・シーホークスに敗れ、結局このシーホークスがスーパーボウルに出場することとなりました。相手はデンバー・ブロンコスです。この試合の組み合わせはリーグ最強のオフェンス(ブロンコス)vs.リーグ最強のディフェンス(シーホークス)というワクワクするような組み合わせで、‘どんな楯も突き通す矛’と‘どんな矛も防ぐ盾’のどちらが強いかという壮大な実験でした。  自宅で見るよりアメリカ文化の空気を感じたく思い、去年に引き続きスポーツバーに繰り出しました。試合は6時半から始まるので5時に店の門をたたいたのですが、一時間半前にも関わらず、お目当ての店はすでに満員で入れませんでした(予約は受け付けていません)。みんなビールを片手に準備万端の模様です。仕方なく小ぶりの店で観戦しました。ホームチームの試合だと、プレイごとに拍手がでたり怒号が飛んだりと騒がしいのですが、僕たちの入った店は年配の方が多く、それほど熱狂的に熱い視線をテレビに注いでいる人が少なかった事と、なにより今年の試合がワンサイドゲームであった事から、去年に比べると静かな観戦になりました。それでもやはりビッグイベントへの参加は面白く、エキサイティングでした。 自宅で見るよりアメリカ文化の空気を感じたく思い、去年に引き続きスポーツバーに繰り出しました。試合は6時半から始まるので5時に店の門をたたいたのですが、一時間半前にも関わらず、お目当ての店はすでに満員で入れませんでした(予約は受け付けていません)。みんなビールを片手に準備万端の模様です。仕方なく小ぶりの店で観戦しました。ホームチームの試合だと、プレイごとに拍手がでたり怒号が飛んだりと騒がしいのですが、僕たちの入った店は年配の方が多く、それほど熱狂的に熱い視線をテレビに注いでいる人が少なかった事と、なにより今年の試合がワンサイドゲームであった事から、去年に比べると静かな観戦になりました。それでもやはりビッグイベントへの参加は面白く、エキサイティングでした。日本では大人気の朝の連続ドラマ‘あまちゃん’が終わったことで‘あまロス’(あまちゃんロス症候群)になった方が多いと聞きました。僕もアメフトのシーズンが終わり、’アメロス’のようです。今から来シーズンが楽しみです。 <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2014.01.04 シャーロット滞在記 2014.01.04 |

今日は僕の目の前にドーナツがありますので、ドーナツの話をします。 今日は僕の目の前にドーナツがありますので、ドーナツの話をします。アメリカで、僕がはまったのがドーナツとアメフトです。全米展開をしているダンキンドーナツ(日本のミスド)はいたるところにありますし、数年前に日本でもブームになったクリスピークリームドーナツはスーパーによく売っています。つまりよく目につくところにドーナツがあるためつい食べたくなるということです。 どんな料理もそうですが、出来立てが一番おいしく、最近では車で20分ほど走ったところにあるクリスピークリームドーナツのお店の夕方の焼き上がりの時間を覚えてしまい、焼き立てのドーナツを狙って買いに行くということができるようになりました。焼き始めると看板のネオンが赤く光るのが目印で、そのネオンに引き寄せられて車が店に入ってゆく様子は砂糖に群がる蟻のごとくです。 さてアメリカ人(と僕)を魅了するドーナツとはなんなのでしょうか。ドーナツの歴史は古く、その原型はヨーロッパにあり、アメリカという国より古い存在です。つまりアメリカへの最初の移住者たちがレシピを持ち込んだに違いなく、建国当時からあった食べ物かと思います。そういう意味ではアメリカ人のDNAに刻みこまれた味なのかもしれません。  しかしドーナツに使用される砂糖と油は古くは貴重であったようで、今のようにカジュアルな食べ物でなく、祭事に食べられるようなハレの日の食べ物であったようです。そんなかつての希少性も魅力に違いないのでしょうが、人々をとらえて離さない魅力は砂糖のためかと思います。こちらのドーナツはやはり甘く、食べているうちに甘みを感じるレセプターの上に砂糖がべったりと結合して、甘みを感じなくなる感覚に襲われます。それほどにたくさん使用してある砂糖は依存性があるといわれているので、やはりこれがドーナツの魅力の原点なのでしょう。価格も手ごろです。クリスピークリームの場合、何を買うかにもよりますが、12個買っても8ドル(800円)ほどです。話はややそれますが、カフェテリアなどで昼食を買う場合、サラダは単価が最も高くハンバーガーやデザートはびっくりするくらい安いです。低所得者の肥満率が高い理由は、油や砂糖がたくさんはいったカロリーの高い食事が安いことが無関係でないと思います。健康のためにはドーナツの過剰摂取は要注意なのですが、最近の僕は砂糖の中毒性にすこし舌と脳をやられているような気がします。 しかしドーナツに使用される砂糖と油は古くは貴重であったようで、今のようにカジュアルな食べ物でなく、祭事に食べられるようなハレの日の食べ物であったようです。そんなかつての希少性も魅力に違いないのでしょうが、人々をとらえて離さない魅力は砂糖のためかと思います。こちらのドーナツはやはり甘く、食べているうちに甘みを感じるレセプターの上に砂糖がべったりと結合して、甘みを感じなくなる感覚に襲われます。それほどにたくさん使用してある砂糖は依存性があるといわれているので、やはりこれがドーナツの魅力の原点なのでしょう。価格も手ごろです。クリスピークリームの場合、何を買うかにもよりますが、12個買っても8ドル(800円)ほどです。話はややそれますが、カフェテリアなどで昼食を買う場合、サラダは単価が最も高くハンバーガーやデザートはびっくりするくらい安いです。低所得者の肥満率が高い理由は、油や砂糖がたくさんはいったカロリーの高い食事が安いことが無関係でないと思います。健康のためにはドーナツの過剰摂取は要注意なのですが、最近の僕は砂糖の中毒性にすこし舌と脳をやられているような気がします。最後にダンキンドーナツのスローガンは’America runs on Dunkin (アメリカはダンキンドーナツに通い続ける?)’です。砂糖の習慣性とは恐ろしいですね。 <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2013.12.08 シャーロット滞在記 2013.12.08 |

アメリカにおける人気のプロスポーツといえば野球、アメリカンフットボール、バスケットボール、そしてアイスホッケーです。 アメリカにおける人気のプロスポーツといえば野球、アメリカンフットボール、バスケットボール、そしてアイスホッケーです。僕の住むシャーロット市には3つプロスポーツクラブがあり、それぞれボブキャッツ(バスケ)、パンサーズ(アメフト)、チェッカーズ(アイスホッケー)です。去年はバスケットの試合を見に行ったのですが、熱心なファンになるまでには至りませんでした。新しく創設されたチームという事もあり弱小チームなのです。往年の阪神タイガースのようにBクラスだからこそ応援したくなるのかもしれませんが、そもそもバスケにそんなに興味がないという事もあり、一度観戦をしたきりになっていました。今年になり、アメフトの試合も一度は見ておこうと思いつき、ホームの試合に行ってきたのですが・・・ハマりました。 ルールの事をほとんど知らないまま観戦したのですが、とにかく迫力があること、そして攻撃・防御の駆け引きを素直に面白いと感じました。アメフトはボールを持った選手を敵陣地の奥まで進めると得点できるというシステムです。攻撃側はどうやってボールを前に進めるかという事を考え、防御側はそれをどうやって阻止するかということを考えます。体力、筋力、技術といったフィジカルな要素が大事なのですが、お互いの陣形・戦術の選択、情報の分析といった戦術要素も重要です。監督を中心に毎プレーごとに作戦が練られ、それを確実に実行するというまさに体力知力の限りを駆使するチーム戦なのです。特に面白いなと思ったのは、攻撃と防御で選手が頻繁に入れ替わり、それぞれ専門の選手が作戦を担当するといった点です。レスラーか相撲取りのような体格をした大きな選手もいれば、細く背の小さい選手や背の高いひょろっとした選手もいます。選手の個性がチームの力に集約されるという点が魅力だと思いました。僕は映画オーシャンズ11が好きです。あの映画ではいろいろな特技をもった人が集まってチームを作り、スマートに計画を実行します。きっと僕はこういうのが好きなのでしょうね。  さて、贔屓のパンサーズですが、今期は好調で開幕は1勝3敗と低迷していましたが、以降は怒涛の8連勝です。8連勝をしているチームは、今季パンサーズだけです!これまで2回スタジアムに足を運びましたが、どちらも快勝していい気分になることができました。しかしこれほど勝利を積み重ねているにも関わらず、未だにリーグ2位の地位に甘んじています。それはニューオーリンズ・セインツというチームが1位に君臨しているからです。セインツとは今季まだ直接対決がないのですが、12月に2試合予定されています。この試合で勝てば…と今からドキドキしています。2試合のうち1試合のチケットも購入し応援する準備は万端です。願わくは、プレーオフに進出し全米一を決めるスーパーボールでプレーする姿を見たいものです。 さて、贔屓のパンサーズですが、今期は好調で開幕は1勝3敗と低迷していましたが、以降は怒涛の8連勝です。8連勝をしているチームは、今季パンサーズだけです!これまで2回スタジアムに足を運びましたが、どちらも快勝していい気分になることができました。しかしこれほど勝利を積み重ねているにも関わらず、未だにリーグ2位の地位に甘んじています。それはニューオーリンズ・セインツというチームが1位に君臨しているからです。セインツとは今季まだ直接対決がないのですが、12月に2試合予定されています。この試合で勝てば…と今からドキドキしています。2試合のうち1試合のチケットも購入し応援する準備は万端です。願わくは、プレーオフに進出し全米一を決めるスーパーボールでプレーする姿を見たいものです。アメフトにこんなにハマるとは思っていませんでした。皆さんも機会があればぜひ一度はご覧ください。 <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2013.10.11 シャーロット滞在記 2013.10.11 |

| 親知らずを抜きました!ということで、今回は歯科奮闘記です。 渡米して間もないころに、奥歯がすこしかけて不便していたのですが歯科にかかるのが億劫で放置していました。しかし、かけた歯は舌にさわって不快です。そこで意を決し歯科を受診しました。 受診から診察・治療の流れは日本の歯科とほぼ同じでした。レントゲンをとり、歯科衛生士さんによるチェックがあり、その後に先生が登場という流れです。そこで指摘されたのは、奥歯の歯周ポケットがやや深く歯周病になっているという事と、親知らずがあるということでした。歯が欠けていることに関しては、治療は簡単であるため大きな問題ではないようでした。親知らず自身やその前にある臼歯が虫歯になっている、ということはなかったのですが、いずれはそうなるであろうし歯周病も親知らずを抜くことで、よくなるであろうと言われました。先生の表現をかりると、親知らずの抜去は’urgent(緊急の)’ということでした。以前から日本で歯科にかかる度に親知らずを指摘され、抜去を勧められていたのですが、4本ともいびつな方向に歯茎に埋まっており、抜くには大きな病院で何回かの手術になるということ言われたため尻込みしていました。アメリカでも歯科口腔外科での手術にはなるものの、抜くときは4本一気にぬくのが一般的であるようなので、長年の懸案事項をこの際に解決しようと思い立ち、歯科口腔外科に紹介状を書いてもらいました。 そして、手術へ。色々と説明を受け一番印象に残ったのが、術後はしばらく食べるのに不自由するからと勧められ食べ物の一つの‘アイス’です。アイスかー。みんなアイス好きだしなー。こちらの人はいつでもアイスを食べたいのかもしれません。  さて手術は笑気による吸入麻酔と静脈麻酔の組み合わせでやりました。笑気を吸っているうちに、緊張のためか何だか息苦しくなってきました。‘そういえば、笑気は100%の濃度でも完全に鎮静されないよな、だからといってちゃんと酸素を流してくれているだろうな。あ。でも酸素モニター巻いているから大丈夫か。そういえば、脈を知らせるモンター音のテンポが速くなっている。やっぱり緊張しているのか…’などととりとめのないことを考えているうちに静脈麻酔が入ったのか、寝てしまいました。そして次に気が付いたときには手術は終わっていました。時計をぼんやり見ると、1時間もたっていません。1本あたり15分もかかっていないのかな?アメリカの歯科技術はいろいろと優れていると聞いていましたが、実に手際が良いものでした(覚えていませんが)。ただ、帰宅後は痛みとの戦いでした。鎮痛にはなんと経口オピオイドを処方してもらい、これがすごく効果がありました。しかし、痛みが消えると同時に副作用の悪心が襲ってきたことには閉口でしたが。 さて手術は笑気による吸入麻酔と静脈麻酔の組み合わせでやりました。笑気を吸っているうちに、緊張のためか何だか息苦しくなってきました。‘そういえば、笑気は100%の濃度でも完全に鎮静されないよな、だからといってちゃんと酸素を流してくれているだろうな。あ。でも酸素モニター巻いているから大丈夫か。そういえば、脈を知らせるモンター音のテンポが速くなっている。やっぱり緊張しているのか…’などととりとめのないことを考えているうちに静脈麻酔が入ったのか、寝てしまいました。そして次に気が付いたときには手術は終わっていました。時計をぼんやり見ると、1時間もたっていません。1本あたり15分もかかっていないのかな?アメリカの歯科技術はいろいろと優れていると聞いていましたが、実に手際が良いものでした(覚えていませんが)。ただ、帰宅後は痛みとの戦いでした。鎮痛にはなんと経口オピオイドを処方してもらい、これがすごく効果がありました。しかし、痛みが消えると同時に副作用の悪心が襲ってきたことには閉口でしたが。抜歯後しばらくは、確かに痛みのため噛めませんでした。そこで、指導通りにアイスをちびちびとなめて過ごしました。アイス。冷たくて気持ちがよく、なにより甘くおいしかったです。抜歯後1ヶ月が過ぎ、まだ親知らずのあったところには穴が残っていますが、それも徐々にふさがりつつあります。歯周病もよくなってきたようです。アメリカでの大きな医療行為は冒険でしたが、いい経験でした。(写真は歯科口腔外科のビル。朝焼けの残る朝8時から手術はスタートでした。) <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2013.11.08 シャーロット滞在記 2013.11.08 |

| 一般的に日本の家電は必要以上に多機能であるといわれ、その日本的多機能は、必ずしも世界に受け入れらないことからガラパゴス化と呼ばれます。しかし、こちらの家電を使ってみてやはり日本製品は良くできていると思ったので、今回はそのことを書きます。 まずはテレビです。こちらのテレビはしょっちゅう画面がブラックアウトします。これはおそらくテレビ自体の問題でなく、家庭用のケーブルテレビのサーバーの問題であるようです。ローカルのテレビプロバイダーと契約した時にこのサーバーを渡されるのですが、これがどうにも調子が悪いのです。個体差ではなく、どの製品でも起こりうるようです。このブラックアウトは数秒して復活することが多いのですが、たまにそのままつながらないこともあり、そういう時は電源を入れなおしたり、コンセントを抜いてみたりと試行錯誤をしてようやく復活するという始末で、面倒でなりません。スポーツの試合や映画のいいところでブラックアウトが起こると気も狂わんばかりになります。映画「アメリ」で主人公アメリが近所のいじわるおじさんにした可愛い復讐は、好きなサッカー観戦中にテレビ電波受信アンテナのコンセントを抜き、おじさんにいい場面をみさせないというものでした。ゴールの瞬間を見逃したおじさんは、砂嵐のモニターを前に悶えてしまうのですが、まさにその心境です。こんな場合は機能をどうこう前に基本的な品質を疑います。  洗濯乾燥機にもちょっとした不満があります。まずはドラムの音が大きい。これはアメリカの大きな住宅事情から静かな音である必要がないからでしょう。しかし、乾燥機による服の縮みちょっと無視できないですね。弱い乾燥の設定でも服がどんどん縮んでゆきます。これは推測ですが、縮んだら捨てて、安く新しいのを買うというアメリカの大量消費文化を表しているように感じました。 洗濯乾燥機にもちょっとした不満があります。まずはドラムの音が大きい。これはアメリカの大きな住宅事情から静かな音である必要がないからでしょう。しかし、乾燥機による服の縮みちょっと無視できないですね。弱い乾燥の設定でも服がどんどん縮んでゆきます。これは推測ですが、縮んだら捨てて、安く新しいのを買うというアメリカの大量消費文化を表しているように感じました。テレビが切れるとか、服が縮むという問題はちょっとしたことでしょうが、こういうかゆいところを改善していくのが日本流です。こちらの方も日本製品を一度つかうとその快適さを理解すると思うのですが、全然普及しないのはなぜなのでしょうか。やはり日本におけるニーズは必ずしも世界のニーズではないでしょう。そして日本製品は確かに高品質・多機能なのですが、同じ価格帯で比較すると日本製品のスペックが劣るといいます。これは、海外製品は世界市場で切磋琢磨して徐々に高性能化し、やがては日本製品においつきそして追い抜くという図式であるようです。日本製品には潜在能力があるのだから、それをうまく発揮して電気屋さんでの存在感を表してほしいところです。僕の趣味のデジタルカメラは、nikon, cannonをはじめとする日本製が人気です。いいものは外国人にも理解されるというのはこのことを見ても明らかだと思います。がんばれニッポン! (写真は冷蔵庫。日本製はひとつもありませんでした・・・・) <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2013.10.11 シャーロット滞在記 2013.10.11 |

| 親知らずを抜きました!ということで、今回は歯科奮闘記です。 渡米して間もないころに、奥歯がすこしかけて不便していたのですが歯科にかかるのが億劫で放置していました。しかし、かけた歯は舌にさわって不快です。そこで意を決し歯科を受診しました。 受診から診察・治療の流れは日本の歯科とほぼ同じでした。レントゲンをとり、歯科衛生士さんによるチェックがあり、その後に先生が登場という流れです。そこで指摘されたのは、奥歯の歯周ポケットがやや深く歯周病になっているという事と、親知らずがあるということでした。歯が欠けていることに関しては、治療は簡単であるため大きな問題ではないようでした。親知らず自身やその前にある臼歯が虫歯になっている、ということはなかったのですが、いずれはそうなるであろうし歯周病も親知らずを抜くことで、よくなるであろうと言われました。先生の表現をかりると、親知らずの抜去は’urgent(緊急の)’ということでした。以前から日本で歯科にかかる度に親知らずを指摘され、抜去を勧められていたのですが、4本ともいびつな方向に歯茎に埋まっており、抜くには大きな病院で何回かの手術になるということ言われたため尻込みしていました。アメリカでも歯科口腔外科での手術にはなるものの、抜くときは4本一気にぬくのが一般的であるようなので、長年の懸案事項をこの際に解決しようと思い立ち、歯科口腔外科に紹介状を書いてもらいました。 そして、手術へ。色々と説明を受け一番印象に残ったのが、術後はしばらく食べるのに不自由するからと勧められ食べ物の一つの‘アイス’です。アイスかー。みんなアイス好きだしなー。こちらの人はいつでもアイスを食べたいのかもしれません。  さて手術は笑気による吸入麻酔と静脈麻酔の組み合わせでやりました。笑気を吸っているうちに、緊張のためか何だか息苦しくなってきました。‘そういえば、笑気は100%の濃度でも完全に鎮静されないよな、だからといってちゃんと酸素を流してくれているだろうな。あ。でも酸素モニター巻いているから大丈夫か。そういえば、脈を知らせるモンター音のテンポが速くなっている。やっぱり緊張しているのか…’などととりとめのないことを考えているうちに静脈麻酔が入ったのか、寝てしまいました。そして次に気が付いたときには手術は終わっていました。時計をぼんやり見ると、1時間もたっていません。1本あたり15分もかかっていないのかな?アメリカの歯科技術はいろいろと優れていると聞いていましたが、実に手際が良いものでした(覚えていませんが)。ただ、帰宅後は痛みとの戦いでした。鎮痛にはなんと経口オピオイドを処方してもらい、これがすごく効果がありました。しかし、痛みが消えると同時に副作用の悪心が襲ってきたことには閉口でしたが。 さて手術は笑気による吸入麻酔と静脈麻酔の組み合わせでやりました。笑気を吸っているうちに、緊張のためか何だか息苦しくなってきました。‘そういえば、笑気は100%の濃度でも完全に鎮静されないよな、だからといってちゃんと酸素を流してくれているだろうな。あ。でも酸素モニター巻いているから大丈夫か。そういえば、脈を知らせるモンター音のテンポが速くなっている。やっぱり緊張しているのか…’などととりとめのないことを考えているうちに静脈麻酔が入ったのか、寝てしまいました。そして次に気が付いたときには手術は終わっていました。時計をぼんやり見ると、1時間もたっていません。1本あたり15分もかかっていないのかな?アメリカの歯科技術はいろいろと優れていると聞いていましたが、実に手際が良いものでした(覚えていませんが)。ただ、帰宅後は痛みとの戦いでした。鎮痛にはなんと経口オピオイドを処方してもらい、これがすごく効果がありました。しかし、痛みが消えると同時に副作用の悪心が襲ってきたことには閉口でしたが。抜歯後しばらくは、確かに痛みのため噛めませんでした。そこで、指導通りにアイスをちびちびとなめて過ごしました。アイス。冷たくて気持ちがよく、なにより甘くおいしかったです。抜歯後1ヶ月が過ぎ、まだ親知らずのあったところには穴が残っていますが、それも徐々にふさがりつつあります。歯周病もよくなってきたようです。アメリカでの大きな医療行為は冒険でしたが、いい経験でした。(写真は歯科口腔外科のビル。朝焼けの残る朝8時から手術はスタートでした。) <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2013.9.9 シャーロット滞在記 2013.9.9 |

| アメリカで暮らしていると、人の個性の強さがとても印象的です。それは、ある時は会話の中の主義・主張にみられますし、ある時は服装から感じることができます。日常的な仕草から感じる宗教的なにおいの強さも、多くの日本人には馴染みが薄いもので、彼らの重要なアイデンティティーを構成する要素の一つです。そんな個性の強さはいちいち僕には眩しいくらいで、内心首をすくめてしまうこともしばしばです。 日本人は一般的に自己主張が少ないといわれますが、僕なんかはその典型で、‘和を以て尊しとなす’という飛鳥時代からの日本人の考えを現代に引きずっているもので、意見がぶつかりそうなら強く主張することができません(注;和を以て~は正直に議論を交すということが前提であるようです、盲目的ななれあいとは本来意味を異にするので、僕の態度はだめなのです)。それは一つには英語がままならなく、考えを相手に伝えられないというのが原因です。どうしても気おくれする場面がおおくなり、後悔の連続です。こちらの方の会話好き、議論好きという個性はやはり多民族国家であるということに起因するのに異論がないと思います。単一民族国家に見られる共通のコンセンサスというものが少なく、些細なことでも相互理解を得るのが大事なのです。アメリカ異文化に飛び込んだ僕としては、情報収集をしてこちらの常識を得ることにはじまり、さらには日本から来た異文化をもつ僕という人物を知ってもらうことが大事なのですが、これまで成功してきたとはいえません。例えば、僕は小児科医として10年近く働いてきて、それなりの経験があり、これが僕のアイデンティティーの多くを形成しているのですが、うまく自分の考え、知識を伝えることができないのでせっかくの経験も生かされません。伝えられないアイデンティティーというものは、ない事と同じです。それなりこちらで月日をすごして、慣れてきたことが多いのですが、慣れてきたからこそより多くの事を求めることができるようになってきました。それゆえ上の事は自分への失望ではなく、進歩だと思っています。 しかし、英語がもっと話せたとしてもできるかどうかすこし自信がありません。  高校生のころだったか、‘自分は〇○がすき’という文章を10個つくれますかという話を何かで読みました。これはどれだけ自分の事を知っているか、自分のアイデンティティーがあるかということを測るのが主旨だったと思います。当時、田舎でのんびりと暮らしていた僕はとっさに10個も文章作れずに、自分というものはこんなものかと思ったことがあります。それから年齢をかさね、いまなら10個つくることができそうですが、基本的にはあのころから何も変わっていないような気がします。そんな自分ですが、今は強烈なアイデンティティー押しつぶされないようにするために、自分というのを見つめなおしています。異文化での生活の利点というのはこういうものなのですね。

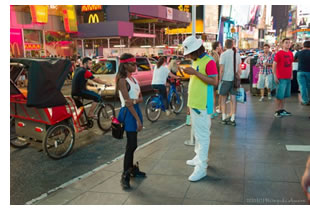

(写真はNYでみた服装の主張の強いカップルです。) 高校生のころだったか、‘自分は〇○がすき’という文章を10個つくれますかという話を何かで読みました。これはどれだけ自分の事を知っているか、自分のアイデンティティーがあるかということを測るのが主旨だったと思います。当時、田舎でのんびりと暮らしていた僕はとっさに10個も文章作れずに、自分というものはこんなものかと思ったことがあります。それから年齢をかさね、いまなら10個つくることができそうですが、基本的にはあのころから何も変わっていないような気がします。そんな自分ですが、今は強烈なアイデンティティー押しつぶされないようにするために、自分というのを見つめなおしています。異文化での生活の利点というのはこういうものなのですね。

(写真はNYでみた服装の主張の強いカップルです。) <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2013.8.11 シャーロット滞在記 2013.8.11 |

さて今回は、カップラーメンの話をします。アメリカでもローカルスーパーで、コメやうどんが手に入るので、渡米前に想像していたよりも食事に関してのホームシックにはなりませんでした。ホームシックにならないばかりか、アメリカの甘いドーナツやカロリー高めのハンバーガーもおいしいと思うようになり、アメリカンフードに適応してさえいます。そのように食事には不便はしないのですが、時に無償に食べたくなり、しかしアメリカで手に入らないものの一つがお店で食べるラーメンです。NYなどの大都市にはラーメン屋さんがあるようですが、ここは片田舎のノースカロライナ州ですので望むべくもありません。 お店で食べられないのであれば、家でつくろうということでカップラーメンを買ってきました。日本でもおなじみの日清のカップヌードルです。外観をみると、チキン味とあります。チキンラーメンなのか?作り方は同じです。お湯を入れて3分まち、いざひとすすり!・・・。味が薄い!食べなれた物よりコクがなく、塩辛さも足りません。なんだか、がっかりでした。やはりアメリカで販売しているだけあり、地元向けに味が調整してあったのです。日本のようにしょうゆ味でなくチキン味というのも、そういう理由からでしょう。そこで、アメリカのカップラーメン事情を調べてみました。そもそも、ラーメンはアメリカになじみのない食べ物であるため、主食というよりスープの一種という立場で売り出したようです。なるほど、パッケージをよく見ると‘Much

More Than A Soup’とあります。スープ以上?とはよくわからないキャッチフレーズですが、スープよりおいしいですよという意味なのでしょう。そして、チキンという味が選ばれたのは、チキンスープはアメリカ人におけるおふくろの味だからというようです。チキンスープであれば味が少々薄くても納得です。しかし、麺の量は日本と同じくらい入っていましたので、そこはやはりスープといってもアメリカサイズなのだなと思いました。 お店で食べられないのであれば、家でつくろうということでカップラーメンを買ってきました。日本でもおなじみの日清のカップヌードルです。外観をみると、チキン味とあります。チキンラーメンなのか?作り方は同じです。お湯を入れて3分まち、いざひとすすり!・・・。味が薄い!食べなれた物よりコクがなく、塩辛さも足りません。なんだか、がっかりでした。やはりアメリカで販売しているだけあり、地元向けに味が調整してあったのです。日本のようにしょうゆ味でなくチキン味というのも、そういう理由からでしょう。そこで、アメリカのカップラーメン事情を調べてみました。そもそも、ラーメンはアメリカになじみのない食べ物であるため、主食というよりスープの一種という立場で売り出したようです。なるほど、パッケージをよく見ると‘Much

More Than A Soup’とあります。スープ以上?とはよくわからないキャッチフレーズですが、スープよりおいしいですよという意味なのでしょう。そして、チキンという味が選ばれたのは、チキンスープはアメリカ人におけるおふくろの味だからというようです。チキンスープであれば味が少々薄くても納得です。しかし、麺の量は日本と同じくらい入っていましたので、そこはやはりスープといってもアメリカサイズなのだなと思いました。皆さんも、外国で地元の料理にも飽きて、しょうゆ味の塩辛いラーメンを求めるときは、参考にしてください。ちなみにですが、カップヌードル以外のラーメンも似たように失望の連続です。みそラーメン系は味噌の味がしませんし、塩ラーメンに至っては見かけません。僕のおすすめは、‘一平ちゃん、屋台のやきそば’です。これだけは、日本と似たような味がします。焼きそばはアメリカに代替品がないため、日本の味がそのまま採用されたから味が変わらなかったのだと思います。 最後に、ラーメンはアメリカで、通がたべる最先端のおしゃれな料理であるようです。最近、福岡発祥で全国展開としている一風堂がNYに支店を出したようですが、行列ができる人気店だそうです。ラーメンレストランであり、ラーメンをたべながらワインをのみ、会話を楽しむスタイルで、日本におけるファストフードとは位置づけが異なります。値段も異なり、いい値段がするようです。先日ワシントンを訪れたときに、友達に連れられ‘大鍋屋’なるラーメン屋さんにいきました。深夜近くにも関わらず、40分ほどまった人気店でした。味はまあまあでした。ラーメンを注文した時に、‘そのラーメンの選択は最高だ’と言われた時は苦笑でしたが。 <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2013.7.13 シャーロット滞在記 2013.7.13 |

暑い日が続きます。しかしニュースを聞いている限りは日本の方が暑そうですね。こちらは日本のように湿度が高くなく、からっとしています。しかし、毎日のように夕方になるとスコールが降るので、その前後はすごく湿度が高くなります。緯度は日本とほぼ同じなのですが、僕の住んでいるノースカロライナ州はアメリカのなかの南部なので、熱帯のような天候です。夏になって感じたアメリカ人の面白いところは、太陽の光をこよなく愛するところです。暖かくなると動物が冬眠から目覚めるが如く、外でのアクティビティを楽しみ始めます。ジョギング、犬の散歩、オープンテラスでの食事と、わらわらと外に出てきます。肌が白く紫外線への耐性がすくないと考えられる人も多くいますが、そういう方もその体におもいっきり日光をあびて、皮膚を真っ赤にしています。 暑い日が続きます。しかしニュースを聞いている限りは日本の方が暑そうですね。こちらは日本のように湿度が高くなく、からっとしています。しかし、毎日のように夕方になるとスコールが降るので、その前後はすごく湿度が高くなります。緯度は日本とほぼ同じなのですが、僕の住んでいるノースカロライナ州はアメリカのなかの南部なので、熱帯のような天候です。夏になって感じたアメリカ人の面白いところは、太陽の光をこよなく愛するところです。暖かくなると動物が冬眠から目覚めるが如く、外でのアクティビティを楽しみ始めます。ジョギング、犬の散歩、オープンテラスでの食事と、わらわらと外に出てきます。肌が白く紫外線への耐性がすくないと考えられる人も多くいますが、そういう方もその体におもいっきり日光をあびて、皮膚を真っ赤にしています。ところでオープンテラスというのは面白い文化だなって思います。日本でも見かけますが、都会であると、どうも町の埃や空気の悪さが気になって外で食べるという気にはなりません。田舎であると空気はいいのでしょうが、田舎に住んでいるものとしては別段、自然がめずらしくもなく、それよりはクーラーの効いた快適な室内で食べたいというのが本音でしょう。つまり、日本人が日本でオープンテラスを楽しむ機会は、田舎に旅行したときに、その自然を味わうというときに限られるのではないでしょうか?アメリカの地方都市の大部分は、都市といっても森に埋もれており、大きな田舎といった雰囲気です。道路わきには木々が大きく茂っていますし、動物や虫もたくさんいます。お店もそんな自然の中にあるため店外でも木陰が気持ちよく、オープンテラスで食事やお茶を十分に満喫できます。その他に、皆が外に出たい理由は、アメリカの住宅は照明が暗めで昼間に家にいてもどうも気分は晴れないからではないでしょうか。室内が暗いため、日中は外に出て明るさを満喫したい気分があるのだと思います。そして家の外にでたらやはりカフェでゆっくりしたい気分になるのでしょう。そんなオープンテラスはいつの間に日本に定着していますが、僕がいままで感じていたオープンテラスへの違和感はそういう生活習慣の違いからきていたことに最近納得しました。そういうわけでオープンテラスは日本人の肌に合いませんが、その変化型であるビアガーデンはいい文化かなと思います(笑)。あれはどこのスタイルなのでしょうか?オープンテラスからの日本独自の進化なのでしょうか?日本人にも、都会の空気は悪く、外気は湿気ていて暑いですが、やはり外の空気を求める気分があるのでしょうね。  先日NYへ行ってきましたが、NYはあまっている土地がなく、空もビルで埋められており、スケールは違いますが、日本を彷彿とする光景がひろがっています。道路の狭さ、車の混雑が日本にそっくりなのです。環境が似てくると生活スタイルも似るのでしょうか?みんなせかせかと道を歩きますし、気分にも余裕がない様子です。アメリカの広大な土地に家を構え、気持ちもゆったり、何事もいい意味でおおざっぱというアメリカ人の特徴がNYから感じられません。NYは特別な街といいますが、それはアメリカにありながらアメリカらしくないという意味じゃないかと思います。数年前にNYを旅した時はアメリカとはこういうものかって思っていましたが、それは間違いだったと今なら思えます。そういえば、NYではオープンテラスの店は数えるほどしかありませんでした。土地がないでしょうし、やはりNYの雑踏の中で食べる気にはならないのでしょう。そういえば、オープンテラスではなかったのですが、移動売店(Vendor)はたくさん見かけました。僕も口コミで聞いた、おいしいと評判のVendorに行ってきました。チキンオーバーライスというインド系?の食べ物がいまNYでアツイようです!どういう食べ物かというとサフランライスの上にチキンをのせてホワイトソースとホットソースをかけた食べ物です。インド風チキン丼といったとこでしょうか。サフランライスが刺激的すぎましたがおいしかったです。しかし、驚いたのはNYの真ん中の、それもヒルトンの前(写真参照)というオシャレな空間に、アジアの雰囲気が展開されていたことには驚きました。NYは、ひいてはアメリカという国は本当に多様な価値観で成り立っている国なのだなと実感した瞬間でした。 先日NYへ行ってきましたが、NYはあまっている土地がなく、空もビルで埋められており、スケールは違いますが、日本を彷彿とする光景がひろがっています。道路の狭さ、車の混雑が日本にそっくりなのです。環境が似てくると生活スタイルも似るのでしょうか?みんなせかせかと道を歩きますし、気分にも余裕がない様子です。アメリカの広大な土地に家を構え、気持ちもゆったり、何事もいい意味でおおざっぱというアメリカ人の特徴がNYから感じられません。NYは特別な街といいますが、それはアメリカにありながらアメリカらしくないという意味じゃないかと思います。数年前にNYを旅した時はアメリカとはこういうものかって思っていましたが、それは間違いだったと今なら思えます。そういえば、NYではオープンテラスの店は数えるほどしかありませんでした。土地がないでしょうし、やはりNYの雑踏の中で食べる気にはならないのでしょう。そういえば、オープンテラスではなかったのですが、移動売店(Vendor)はたくさん見かけました。僕も口コミで聞いた、おいしいと評判のVendorに行ってきました。チキンオーバーライスというインド系?の食べ物がいまNYでアツイようです!どういう食べ物かというとサフランライスの上にチキンをのせてホワイトソースとホットソースをかけた食べ物です。インド風チキン丼といったとこでしょうか。サフランライスが刺激的すぎましたがおいしかったです。しかし、驚いたのはNYの真ん中の、それもヒルトンの前(写真参照)というオシャレな空間に、アジアの雰囲気が展開されていたことには驚きました。NYは、ひいてはアメリカという国は本当に多様な価値観で成り立っている国なのだなと実感した瞬間でした。以上、オープンテラスを入り口に考えるアメリカ文化でした。 <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2013.6.10 シャーロット滞在記 2013.6.10 |

初夏です。外を歩いていたら汗がにじむ季節になりました。アメリカでは木々の間にリスをよく見かけますが、そのリスの数が増えてきました。リス同士が追いかけっこして楽しそうですし、陽気に誘われてでてきた子リスを先日、初めてみました。そんなリスの写真をおみせしたかったのですが、彼らの動きは早く、また警戒心も強いため、なかなかうまく撮影できません。かわりに先日遊びに行った、近くの州立公園の写真をおくります。Chimny

Rock(煙突岩)という岩が名物です。初夏のハイキングは気持ちよかったです。 初夏です。外を歩いていたら汗がにじむ季節になりました。アメリカでは木々の間にリスをよく見かけますが、そのリスの数が増えてきました。リス同士が追いかけっこして楽しそうですし、陽気に誘われてでてきた子リスを先日、初めてみました。そんなリスの写真をおみせしたかったのですが、彼らの動きは早く、また警戒心も強いため、なかなかうまく撮影できません。かわりに先日遊びに行った、近くの州立公園の写真をおくります。Chimny

Rock(煙突岩)という岩が名物です。初夏のハイキングは気持ちよかったです。さて、今回は僕の住んでいるノースカロライナ州についての話をしたいと思います。ノースカロライナという名前から、この州がアメリカのどこに位置しているかすぐにはわからないのが普通だと思います。アメリカの南東部に位置し、大西洋に面しています。地理的には南部に分類されるようです。つまり、昔はプランテーションが経済の基盤であり、南北戦争では南軍に加盟していたようです。言語には南部なまりがあるようですが、そこまで英語に堪能していないので、どこがどう違うのかはわかりません。普段話をする研究所の方は多国籍ですので、フランスなまりや中国なまりの英語の方が気になっています。こちらの人にいわせると南部では一般的に思われているアメリカと違った文化があるようです。  その一つが、こちらのレストランでアイスティーを注文した時に聞かれるこの質問 ’Sweet? or un-sweetened?’です。南部のみなさんは甘いものが大好きなようで、砂糖をたっぷりといれたお茶が好まれます。よってこういう質問が最初に飛んでくるわけです。さて、試しにun-sweet

teaを試してみたところ、まあ、日本人には馴染みのない甘みがありました。アフリカなどの暑い地域では、生きていくのにカロリーがいるためか、砂糖をたっぷりと使った甘い料理が御馳走であると聞いたことがありますが、アメリカ南部でもそうなのかと思いました。ちなみにスターバックスでコーヒーを頼んだ時も、砂糖はどうか、フレーバーはどうか、ミルクはどうかと聞かれます。もしいろいろと入れたい場合は、カサを減らしてつぐそうで店員さんはそういうことに気を配っています。こちらの人は好みに合わせていろいろと注文していますが、冬に暖かいカフェラテを頼んだのに、冷たいカプチーノがでてきたという苦い経験のある僕はメニューに載っているもの以上の注文はしたことがありません。写真は最近、お気に入りのモカクッキーフラペチーノです。日本にいたときは決して飲まなかったものの一つですが、ちょっと南部の砂糖文化に毒されてきたようにおもいます。 その一つが、こちらのレストランでアイスティーを注文した時に聞かれるこの質問 ’Sweet? or un-sweetened?’です。南部のみなさんは甘いものが大好きなようで、砂糖をたっぷりといれたお茶が好まれます。よってこういう質問が最初に飛んでくるわけです。さて、試しにun-sweet

teaを試してみたところ、まあ、日本人には馴染みのない甘みがありました。アフリカなどの暑い地域では、生きていくのにカロリーがいるためか、砂糖をたっぷりと使った甘い料理が御馳走であると聞いたことがありますが、アメリカ南部でもそうなのかと思いました。ちなみにスターバックスでコーヒーを頼んだ時も、砂糖はどうか、フレーバーはどうか、ミルクはどうかと聞かれます。もしいろいろと入れたい場合は、カサを減らしてつぐそうで店員さんはそういうことに気を配っています。こちらの人は好みに合わせていろいろと注文していますが、冬に暖かいカフェラテを頼んだのに、冷たいカプチーノがでてきたという苦い経験のある僕はメニューに載っているもの以上の注文はしたことがありません。写真は最近、お気に入りのモカクッキーフラペチーノです。日本にいたときは決して飲まなかったものの一つですが、ちょっと南部の砂糖文化に毒されてきたようにおもいます。アメリカの方は概してフレンドリーですが、南部ではその特徴が際立っているように思います。道を歩いていても、知らない人から挨拶をされるのは当たり前で、スーパーやコーヒーショップでも、お客さんが少ないときなどは、カウンター越しに話こむのも珍しくありません。NYやボストンなどの大都市に学会で訪れたり旅行したことはありましたが、店員さん同士が話をして客をかまわないという悪しき習慣に眉をひそめることはあっても、そういう光景はちょっと記憶になかっただけに当初はびっくりしました。この人懐っこい性格も南部特有のものです。初めは、関係のない世間話が始まるのに面喰っていましたが、そういうものだと理解すればなかなかいい習慣のように思います。エレベーターで一緒になったら何らかの会話が始まりますし、仕事そっちのけで娘の自慢話をされたりします。ダンキンドーナッツ(日本のミスド)でドーナッツを買って、手に持って歩いていた日には、ドーナッツは好きなのかとか、クリスピーの方がうまいぞとか、日本にドーナッツはあるのかとか話しかけられることが必至です。大都市にはない田舎の良さなのでしょうか。相互理解のツールにアメリカ人は言語という手段を非常に重要視しますが、南部ではその文化が濃いようです。これはどこから来た文化なのか興味深いところで、なにかの折に調べようと思っています。またわかったら報告しますね。 アメリカという国の中で、僕たちにはわからない大小の差異があるようですが、そういうことアメリカ文化をちょっとずつ理解していければいいなって思っています。 <<< 戻る |

シャーロット滞在記 2013.5.10 シャーロット滞在記 2013.5.10 |

先日は、アメリカ小児科学会のため渡米されていた森岡先生、長坂先生、香田先生にワシントンDCでお会いすることができました。久しぶりに日本語をたくさん話すことができ、さらにおいしい食事もできて楽しかったです。

僕の勤め先にも、住宅周辺にも日本人はいません。だから日本語をたくさん話す機会がないため、この会食は嬉しかったです。まあ、だからといって英語をペラペラと話せるわけではありませんが。 先日は、アメリカ小児科学会のため渡米されていた森岡先生、長坂先生、香田先生にワシントンDCでお会いすることができました。久しぶりに日本語をたくさん話すことができ、さらにおいしい食事もできて楽しかったです。

僕の勤め先にも、住宅周辺にも日本人はいません。だから日本語をたくさん話す機会がないため、この会食は嬉しかったです。まあ、だからといって英語をペラペラと話せるわけではありませんが。

さて今回はそんな英語の話をします。 日本語にはカタカナで表現される外来語というカテゴリーがあります。僕の同僚で日本に留学していた中国人が、日本語には外来語があるからいくつかの単語に関して理解が助けられていいことだ、と言っていました。その人によると、中国では、外来語は完全に中国語に翻訳されるそうです。確かに巷にあふれているカタカナから、知らず知らずに覚えている英単語は数十、あるいは数百になるかもしれません。イノベーションなんて最近よくつかわれるカタカナですが、テレビから知りました。 こういうカタカナ英語には、英語の語彙が増えるという長所もありますが、本来の意味や発音が異なる例もあることから、逆に混乱するという短所もあります。例えば、クレーム(claim)という言葉は日本語では文句をいうというような意味ですが、英語では請求するという意味です。Claimという文章の入った手紙や書類をもらうと、いまだに何か悪いことをしたのかとドキッとします。コンセントも通じません。Plugでした。また一見、英語かとおもって使うと英語じゃないというパターンもありました。栗のことをマロンって言いましたが通じませんでした。相手のきょとんとした顔をみて、あー、これはどうも英語じゃないと悟り、あとから調べるとフランス語でした。英語で栗はchestnutsというようです。 発音も難しいです。シュレッダーといっても通じず、発音してもらうと、シュレダーでした。コラーゲンはコラジェンになります。カテーテルにいたってはカセターです。医者にもなりますと、英語が達者な方がおられてnativeに近いような発音の英語を会話の端々にいれてしゃべられる方がおられますが、カテーテルの事をカセターと言っている人はこれまでお会いしたことがありません。これは日本人にはあまりにも通じない発音だから使われないのでしょうか?それとも明治以来の医学ドイツ語の発音が引きつがれているからでしょうか? これらは和製カタカナ英語の弊害のように思いますが、間違えたときのインパクトがあるのでエピソード記憶につながります。違いを楽しむという大人の遊びですね。 まだまだ、英語と和製カタカナ英語のネタはありますが、最後に、ぼくが一番きょとんとしたエピソードを紹介します。それは太田さんです。ボスとの実験の話をしているに‘オオタサン、オオタサン’いう言葉がでてきて、それが何か理解できず、プチパニックになりました。太田さんというイメージしか浮かんでこなかったのです。前後の文脈から推測することもできたのでしょうが、一度ひっかかると思考が停止してしまいます。しかもそれが話題の中心で知っておかねばならない単語であればなおさらです。みなさんはわかりますか?答えはUltrasound(超音波)です。うーむ。知っていれば…という単語ですね。使用頻度の低い単語ですが、覚えておいて損はないかもしれないです。 <<< 戻る |

2013.4.8 2013.4.8 |

| こちらに来てから5ヵ月が経ちました。5ヵ月いることに自分自身が一番信じられない思いです。ラボの秘書さんに6ヶ月がいたら慣れるわよ。と働き始めた当初にいわれましたがもうその6ヶ月が近づこうとしています。慣れた部分もあり、至らない部分が多分にありといったところでしょうか。最近は、英語を一生懸命に学習しようとする気持ちがややなえてきました。ちょっと疲れてきたのだと思っています。がむしゃらな熱い気持ちがふと冷めたからかもしれません。僕は大学時代にソフトテニスをしていましたが、決して強い実力があったわけではありませんでした。だから試合にはいつもチャレンジャーの気分で臨んだわけで、どんなに強い相手に対しても試合の始まりは緊張やら気負いやらで、一心不乱にプレイをします。しかし、ゲームが進むにつれ周りの景色にふと気が付く余裕がおとずれます。そうした途端に自分の戦略は正しいのか、ペース配分はこれでいいのか気になり始め、急に自分のことが信じられなくなりプレイが縮こまり、大勢を立て直すのに時間がかかったことを覚えています。アメリカの慣れない環境で働き始め、ふと立ち止まったときに、何もできない自分が急に恥ずかしくなってきました。とくに英会話はなかなか上達しません。かといって、なにか仕事の後に頑張って勉強するわけでもなく、もやもやとして気分を抱えつつじっとしています。ちょっと休憩が必要かなと勝手に解釈をしています。 そんな休憩中の英語学習ではありますが、英語というものは日本語に比べて学習しやすい言語だなと客観的にあらためて思います。高校生までに勉強してきた文法や単語で会話はできそうなのです。でも実際にはしゃべれない。体系的なことはいえませんが、日本語の文の組み立てで英語の文を作ることができないことに改めて気が付きました。ドナルド・キーンさんというコロンビア大学におられた日本学の世界的な権威がおられます。彼は学生時代の頃はフランス語や中国語をやられていたそうですが、日本語と出会ったときのことを、―きいたこともない文法と構文をもつ日本語は、中国語よりもずっと難しくおもえた―と回想されています。この出会いが強烈な印象をもって彼を日本学の権威に仕立てたわけです。日本語を母国語としている私としては、逆のインパクトをもって英語の学習に臨みたいところですが、モチベーションにするよりも、できない言い訳にしております。  前置き?が長くなりました。今回は、5か月間で経験してきたアメリカの祝日・イベントについて紹介したいと思います。私が渡米した10月はアメリカ人にとっていちばんわくわくする時期の始まりの月だったようです。この冬の時期は10月のハロウィンから始まって、11月のサンクスギビングデー(感謝祭)とその翌日の小売店が一斉大売出しをおこなうブラックフライデー、12月のクリスマス、1月のニューイヤーまで喧騒が続きます。一番最近ではイースター(復活祭)がありました。日本人にはクリスマス以外はなじみがなく、どれも興味深いイベントばかりでしたが、なかでも一番面白かったイベントを紹介します。それはセントパトリックスデー(聖パトリックの祝日)です。そもそもはアイルランドにキリスト教を広めたパトリックさんをたたえ、その命日を祝う日らしいです。日本ではフランシスコザビエルにあたるのでしょうか?残念ながら日本ではキリスト教がメジャーではないためにフランシスコザビエルの命日を祝う日はつくられなかったようですね。この日はそもそもアイルランドにおける祝日ですが、アメリカをはじめアイルランド系移民の多い地域でも祝います。その祝う方法にはルールがあります。 前置き?が長くなりました。今回は、5か月間で経験してきたアメリカの祝日・イベントについて紹介したいと思います。私が渡米した10月はアメリカ人にとっていちばんわくわくする時期の始まりの月だったようです。この冬の時期は10月のハロウィンから始まって、11月のサンクスギビングデー(感謝祭)とその翌日の小売店が一斉大売出しをおこなうブラックフライデー、12月のクリスマス、1月のニューイヤーまで喧騒が続きます。一番最近ではイースター(復活祭)がありました。日本人にはクリスマス以外はなじみがなく、どれも興味深いイベントばかりでしたが、なかでも一番面白かったイベントを紹介します。それはセントパトリックスデー(聖パトリックの祝日)です。そもそもはアイルランドにキリスト教を広めたパトリックさんをたたえ、その命日を祝う日らしいです。日本ではフランシスコザビエルにあたるのでしょうか?残念ながら日本ではキリスト教がメジャーではないためにフランシスコザビエルの命日を祝う日はつくられなかったようですね。この日はそもそもアイルランドにおける祝日ですが、アメリカをはじめアイルランド系移民の多い地域でも祝います。その祝う方法にはルールがあります。<<< 戻る  その一;緑色のものを身につける。 その一;緑色のものを身につける。その二;ビールをのむ。 その三;コンビーフ・アンド・キャベッジ(キャベツ)料理を食べる。 その4;クローバーをモチーフにする。 です。このルールにのっとって各地で行われるパレードやイベントを楽しむという日です。 ここシャーロットでもパレードがあるということで市内に出かけたところ、予想以上の規模でパレードが行われ、多くの人が集まっていました。さらに集まった人はルールに非常に忠実に緑のTシャツをきているのにも驚きました(写真参照)。いつもは閑散とした市内に人がたくさんいて、多くのレストランでは外や屋上にまでビールを飲んでいる人があふれていました。屋台もでて、移動遊園地もきて、急遽つくられたステージではライブがなされ、人々は笑って踊っていました。陽気なアメリカの一面がみられて面白かったし、そんな人たちの中を歩いているだけで楽しくなりました。夜はアイリッシュパブでコンビーフ・アンド・キャベッジを食べビールを飲んだのですが、このビールがルールその一にのっとって色素で緑にそめてあったのには驚きました。この日だけはビールも、カクテルもみんな緑色!シカゴでは川まで緑に染めるのです(シカゴ、セントパトリックで検索してみてください)!最近、ドイツのオクトーバーフェスが日本にも上陸して秋のイベントとして市民権を得つつありますが、このイベントも日本にくると面白いかもしれないと思いました。アイルランド系のイベントのためギネスなどが好調で売り切れていましたのでビール会社がプロモートしても面白いかもしれないですね。いつの日か市民権を得るかもしれないので、覚えておくと損はないかもしれませんよ。 <<< 戻る |

2013.3.4 2013.3.4 |

いつの間にか3月です。今年の日本は寒いようですが、こちらはさほど寒くないです。緯度は神戸とほとんど同じですが、やはり地形などで気候は違うものですね。今冬は雪が2回降りましたが、翌日には解ける程度の雪でした。 いつの間にか3月です。今年の日本は寒いようですが、こちらはさほど寒くないです。緯度は神戸とほとんど同じですが、やはり地形などで気候は違うものですね。今冬は雪が2回降りましたが、翌日には解ける程度の雪でした。 今年のアメリカは、スノーストームと評される大雪が主に北東部に吹き荒れていましたが、ここはその様な天候ではなく安心しています(野津先生のところは大雪だったのではないでしょうか?)。2週間ほど前からは、近所で沖縄のヒカン桜に似た花が咲き始めました。写真は、雪の降った夜の翌日のものです。桜と雪なんて風流だと思い、朝からカメラをもってうろうろ撮影しました。すでに気温が上がり、雪が解け始めていたのですが、桜に雪が積もっているが見えるでしょうか?もう一つは誰かが忘れたであろうワインです。雪見酒の忘れ物?

さて前回は、車の話だったのですが、今回は真面目に?仕事の近況を話したいと思います。実験の奮闘記です。 今年のアメリカは、スノーストームと評される大雪が主に北東部に吹き荒れていましたが、ここはその様な天候ではなく安心しています(野津先生のところは大雪だったのではないでしょうか?)。2週間ほど前からは、近所で沖縄のヒカン桜に似た花が咲き始めました。写真は、雪の降った夜の翌日のものです。桜と雪なんて風流だと思い、朝からカメラをもってうろうろ撮影しました。すでに気温が上がり、雪が解け始めていたのですが、桜に雪が積もっているが見えるでしょうか?もう一つは誰かが忘れたであろうワインです。雪見酒の忘れ物?

さて前回は、車の話だったのですが、今回は真面目に?仕事の近況を話したいと思います。実験の奮闘記です。日本にいたときは、主にDNAやRNAを用いた実験を行っていましたが、こちらでは筋ジストロフィーのモデルマウスを用いた実験をしており、初めてタンパク解析をてがけました。組織切片を用いた免疫組織化学(Immunohistochemistry)やWestern blotなどです。どれも基本的な実験手法なのですが、慣れない環境で、今までにしたことのないことをするのは緊張します。説明されたことを100%理解できなく、また質問もままならないため本当にこれでいいのだろうか…と一抹の不安とストレスを抱きながら初めてのWestern blotを行いました。同僚の一人に手取り足取り教えてもらいながら実験をおこなったのですが、約3日間かけて行った結果は失敗でした。サンプルのバンドどころかポジコンのバンドも見られませんでした。しかし、よくみるとうっすらとバンドがあるような、ないような…。指導してくれた同僚もあれ?私が見ていたのにどうしてかな?という雰囲気を出しながら、まあ、このタンパクは同定が難しく、時に失敗するからと慰めてくれました。渡米前には日本人は器用だから、欧米の人が不得手な細かい事もできるから実験もうまくできると励まされ、また自分はある程度は器用にできるという自負もあったのですが、自信は見事に打ち砕かれました。さらに日本にいたときに、時にうまくいったりうまくいかなかったりした実験結果をみて、上司に‘粟野のPCRはトリッキーだからな…’と言われたことを鮮明に思い出しました。‘Tricky’の意味は、扱いにくい、微妙な、用心しなければならないような、という事です。そういえば、同僚もTrickyっていう単語で実験の難しさを表現していたな…とふと思考が宙を彷徨いました。離れていきそうな意識をひき戻し同僚と頭を突き合わせて何が悪かったのかを検討したところ、実験に使用したゲルの使用期限が問題であったという結論になりました。使用期限を過ぎていたことは知っていたのですが、1週間前にこのゲルを使用して大丈夫であったということから使用したのです。結果としてはこの使用期限を3ヶ月過ぎたゲルが問題でした。新しいゲルを発注している間に、手技になれた研究者がこの古いゲルを使って実験したのですが、うまくいかなかったのです。自分の手技が問題でなかったことに安心して、新しいゲルを使って再びWestern blotに挑戦しましたが、また失敗…。こうなると軽くパニックです。 2回目には同僚とここまでは上手にできているようだであるとか、これはうまくいっているサインだとか、前向きな言葉で励ましてもらいながらの結果だけにショックでした。同僚も戸惑いを隠せない様子でした。僕の手技はTrickyなのか、と自問自答です。ゲルが新しいのになぜうまくいかないのか?あのステップの時間が短すぎたか、それともちょっと長すぎたか?あれ、この結果が写ったフィルムってこんな色だったか?などです。今回もうっすらとバンドが見えることから、この実験のプロトコールでは感度が低くなるのではないかという結論になりました。他の同僚たちに話を聞くと、詳細が少しずつ違った手法でそれぞれ個々のプロトコールを確立されているようでした。そこで、いくつかのプロトコールを比較してみることになりました。  そして3回目。どのプロトコールでも失敗。ここまで来ると、決定的に何かがおかしいのですが、失敗が続くと自信がなくなり、責任を自分に回帰する傾向となり、どんどん思考が内省的になります。どこかで自分が何か大切な事を実行していないのではないかという不安がぬぐえませんでした。基本的な実験なのにこれでは先が思いやられると絶望していたとき、同じ実験をしていた別の同僚が、結果をフィルムに現像する機械が故障していることを発見しました。そういえば、2回目の実験以降はフィルムの色が1回目と違ったことにうっすら気が付いていてその事を指摘したのですが、通じなかったのか、重要視されなかったのかスルーされたまま失敗の原因を他に求めていました。修理された機械では再度行った実験は成功でした。結局は1回目の実験では、古いゲルが失敗の原因で、2回目の実験以降は機械が故障したことによる失敗でした。不運が続きましたが、手技がTrickyでなくてほっとしました。 そして3回目。どのプロトコールでも失敗。ここまで来ると、決定的に何かがおかしいのですが、失敗が続くと自信がなくなり、責任を自分に回帰する傾向となり、どんどん思考が内省的になります。どこかで自分が何か大切な事を実行していないのではないかという不安がぬぐえませんでした。基本的な実験なのにこれでは先が思いやられると絶望していたとき、同じ実験をしていた別の同僚が、結果をフィルムに現像する機械が故障していることを発見しました。そういえば、2回目の実験以降はフィルムの色が1回目と違ったことにうっすら気が付いていてその事を指摘したのですが、通じなかったのか、重要視されなかったのかスルーされたまま失敗の原因を他に求めていました。修理された機械では再度行った実験は成功でした。結局は1回目の実験では、古いゲルが失敗の原因で、2回目の実験以降は機械が故障したことによる失敗でした。不運が続きましたが、手技がTrickyでなくてほっとしました。結局2週間ばかり、この実験に悩まされましたが、失敗を繰り返すことで手技になれ、原理や法則について深く学べました。まさに失敗は成功の母ですね。そのことをボスに告げると笑ってくれました。この実験については自信が持てるようになったので、いい経験だったと今では思います。2枚目の写真は僕のワークスペースの写真です。奥の机が僕の机です。ここで毎日悶々とwestern blotのことについて考えていました。いまは、また別のことを悶々と考えております。 <<< 戻る |

2013.2.5 2013.2.5 |

| アメリカに来てから3ヶ月が経ちました。3ヶ月たつとようやく生活様式が確立してきました。職場での1週間の過ごし方、3食の食事、食材や生活用品の買い出し、週末の過ごし方、ガソリンスタンドでの給油、テレビ番組、散髪などなど。来たときは、どれひとつ、どうすればいいかわからなかったことが、徐々にできるようになってきました。英語が十分でない自分ができることはとりあえず、飛び込んでみることのみ。緊張の連続ですが、一回飛び込むとあとは要領がわかります。だんだんと緊張する機会も減ってきました。しかし、人間というのは貪欲なもので、だんだんと新しい場所、店を開拓したくなります。こりもせずに新しいことに挑戦しております。今年の目標はTry

and Errorときめております。 さて、早いもので今年も1ヶ月がすぎました。今回は車をテーマに近況報告をします。 車について  アメリカでの生活にかかせないもの、車。日本でも、ほとんどの人が免許を持ち、車を所持し運転して、生活に密着したものであるにも関わらず、アメリカで生活をおくった人は車について語ります。なぜでしょうか。たぶん、車の依存度が日本のそれと全く異なるからと思います。公共交通機関の普及が日本と比べて格段に悪いから、車を持たざるを得ないのかなと思います。私のすむシャーロットにはダウンタウンを含むごく限られた区間のみを走る電車があります。実は私のアパートから歩いて5分くらいのところに駅がありますが、これは非常に珍しい事です。これに乗るとダウンタウンに車なしにいけます。ラッキー・・・と思う事なかれ。日本と違いダウンタウンは必ずしも皆が行きたい場所ではないようです。ダウンタウンにはホテル、レストラン、美術館があり、その他はビジネス街です。そうです!買い物をする場所がないのです。買い物は郊外のショッピングモールへ行くのが定番です。同僚の女性は8年住んでいるけど、ダウンタウンには1回しか行ったことがないと言っていました。やはり、生活に必要な食料品や衣服を買うには車が必要です。というわけで、渡米後の最初のミッションの一つは車を購入することでした。 アメリカでの生活にかかせないもの、車。日本でも、ほとんどの人が免許を持ち、車を所持し運転して、生活に密着したものであるにも関わらず、アメリカで生活をおくった人は車について語ります。なぜでしょうか。たぶん、車の依存度が日本のそれと全く異なるからと思います。公共交通機関の普及が日本と比べて格段に悪いから、車を持たざるを得ないのかなと思います。私のすむシャーロットにはダウンタウンを含むごく限られた区間のみを走る電車があります。実は私のアパートから歩いて5分くらいのところに駅がありますが、これは非常に珍しい事です。これに乗るとダウンタウンに車なしにいけます。ラッキー・・・と思う事なかれ。日本と違いダウンタウンは必ずしも皆が行きたい場所ではないようです。ダウンタウンにはホテル、レストラン、美術館があり、その他はビジネス街です。そうです!買い物をする場所がないのです。買い物は郊外のショッピングモールへ行くのが定番です。同僚の女性は8年住んでいるけど、ダウンタウンには1回しか行ったことがないと言っていました。やはり、生活に必要な食料品や衣服を買うには車が必要です。というわけで、渡米後の最初のミッションの一つは車を購入することでした。最初に述べておかないといけないことは、アメリカには州ごとに異なる州法があります。日本にも自治体ごとに異なる条例がありますが、州法が規定する範囲は日本のそれよりも広いように思います。最近、アメリカでは同性婚の認可が話題となっていますが、この州では同性婚は許されるが、この州ではまだ認められていないというように、となりの州はまるで違う国のようです。なるほど、合衆国という言葉どおりです。いわゆる道路交通法も週ごとに大なり小なり差異があります。免許の修得の仕方やかかるお金、反則の点数などが微妙に異なるのです。そういえば、イギリスの片田舎で、一部の飲酒運転が認められるというニュースをみました。田舎すぎて、パブで一杯ひっかけるには車を運転する他ないからというのが理由です。理屈は通っているのかなと思いますが、その地域には絶対に住みたくないですね。閑話休題。 ノースカロライナ州の車の免許の取り方。まず、自動車学校はあるけど通う人はまれで、いきなり試験を受けます。試験は3種類あり、道路交通法などについてコンピューターによる4択クイズを20問正解すること、道路標識をみて意味や書いてある文字を正しく読み上げること、ロードテストに合格すること、です。ロードテストは自分で用意した車で受けます。免許がないけれど、車をもって免許センターまでいくこの矛盾。不思議な制度です。私はレンタカーを借りて免許センターまでいきました。筆記試験はとくに難なくパスしましたが、ロードテストでひっかかりました。私を担当してくれた教官(?)はアフリカンアメリカンの中年女性でしたが、接遇態度が最悪でした。これは私がアジア人なのか、それとも英語を解さないところに起因する態度なのかどうかは判別がつきませんでしたが、しばしば免許センターでこのような差別があることを後から聞きました。また別の機会に話をしようと思いますが、私のこれまでのアメリカ生活において肌の色や英語の能力で差別されることはほとんどありませんでした。そのことについては非常に感謝していますが、だからこそ免許センターでの経験は強烈なインパクトを伴って記憶に残っています。ともかくロードテストを受けることはできたのですが、いちゃもんのような評価とともに不合格になりました。1週間後の再試験の際に、いちゃもん評価に従い自分の運転を修正したところ‘なぜあなたはこういう運転をするのか’と別の白人の女性教官に問われました。この方は、公平に私の運転を評価してくれて、実は前の教官にこういわれたからそのとおりにしたという事を説明すると納得してくれました。結果は合格でした。  晴れて免許をとった後はHONDAのFITを買いました。アメリカはさすが車社会で世界有数の市場ですから、本当に様々なカーディーラーを目にします。日本車はもちろんのことながら、フォード、GMCに代表される国産車(アメリカ車という意味です)はさすがにたくさんありますし、HYUNDAI傘下のKIAなんて日本であまり見かけない車も多く走っています。選択肢はいろいろとあったのですが、やっぱり信頼の日本車を選びました。あとは値段と相談でした。埼玉県狭山市で組み立てられたFITにシンパシーを感じたのという事もありました。今は毎日の足としてがんばってくれています! 晴れて免許をとった後はHONDAのFITを買いました。アメリカはさすが車社会で世界有数の市場ですから、本当に様々なカーディーラーを目にします。日本車はもちろんのことながら、フォード、GMCに代表される国産車(アメリカ車という意味です)はさすがにたくさんありますし、HYUNDAI傘下のKIAなんて日本であまり見かけない車も多く走っています。選択肢はいろいろとあったのですが、やっぱり信頼の日本車を選びました。あとは値段と相談でした。埼玉県狭山市で組み立てられたFITにシンパシーを感じたのという事もありました。今は毎日の足としてがんばってくれています!ご存じのとおり、アメリカの運転は左ハンドル、右側走行です。いまだに車にのればシートベルトをとろうと右肩の方向に手が伸びますし、バックする時は、窓しかない左側を見てしまいます。一番気を付けないといけない場面は、道路わきの店などから道路に合流するときです。道路にでるときに、ついつい反対車線(左側)にむかって走りそうになりヒヤッとします。2度ほど逆走をしてしまいました。習慣とは恐ろしいものです。HONDAで‘免許をとったからやっと車かえるよ~‘と報告にいったときに、なんでも大げさな気のいいHONDAスタッフに、’信じられるか!おい!みんな!まったく逆の状況で免許取ってきたぞ‘って大きな声でいわれて恥ずかしかったことがありました。褒めすぎではあるのでしょうが、たしかに慣れとちょっとした器用さが必要だから、すこし褒められてもいいかなって悪い思いはしませんでした。現在は、左ハンドル・右側走行にもちょっとした’慣れ‘を覚えてしまい、右ハンドルを想像すると若干の違和感すら覚えるようになり、’混乱‘しています。ですから事故だけ起こさないようにと自らを戒め、スピードは控えめにノロノロ運転を心がけています。幸い、こちらの交通マナーはすばらしく、譲り合いの精神は随所にみられますし、ノロノロ運転をしていてもクラクションを鳴らされることは滅多にありません。しかし、州によっては制約付きで14歳からとれる運転免許です。内輪差を考えずに豪快に歩道に乗り上げる大雑把な運転や、方向指示器を出さない車なんかはよく見ます。駐車は基本的に前進駐車。アメリカの精神を反映してかみんな前向きです。免許センターで切り替えしなしにバックで駐車したときは、教官から、よくできるねって感心されました。交通マナーはいいけれど、運転技術がすこし稚拙な愛すべきアメリカ車社会はなかなかに楽しいものです。 <<< 戻る |

2013.1.11 2013.1.11 |

| アメリカでは、11月末の感謝祭とクリスマスには皆が休みを取り、家族と一緒に暮らす大事な日であるそうです。よって11月末からクリスマスまでの1か月間は、町全体(国全体)がそわそわして、どこか浮かれたムードの中にありました。同僚のアメリカ人も感謝祭と、クリスマス前後は1週間有給をとり不在でした。僕を含めたアジア人はヒトの少なくなった研究棟で通常業務をしておりました。クリスマスが終わったあとの年末年始は日本のように休みはないため、1月1日が休みのほかは通常業務でした。私は、感謝祭~クリスマスの過ごし方がわからず、そのまま年が明けて現在にいたります。なんだか損をした気分です。これも経験なので、次に生かしたいと思います。

年末年始をうかれた気分で乗り切れなかった理由は他にもありました。それは研究のプランニングと発表という宿題でした。研究の方向性はボスから指示されていたのですが、研究の背景から細かな内容の設定など、論文のintroductionからmethodsまでを研究を始める前につくったようなものでした。そして、皆の前で発表。実はそれが今日(1月10日)にあったのです。日常会話もままならないため、もちろん原稿をつくっての発表でした。昨日から今日にかけては発表原稿の読み込みをしておりました。オフィスで読み込みをするのは恥ずかしかったため、外で声を出して原稿をよんでいたら、違う研究室の方にしっかりと目撃されており、何してたの?って聞かれたときは恥ずかしかったです。発表はしどろもどろでしたが、とりあえず終わりました!途中で意見を受けたりしながら1時間ほどのミーティングでした。研究室の皆でこんなにしゃべったのは初めてで、それだけでなんだか興奮してしまいました。発表のあとには拍手をいただきましたが、どちらかというと、幼稚園のお遊戯のあとのようなほほえましい気分のまじった拍手でした・・・。 終わったあとは皆がいろいろな感想をくれました。これまで部屋の隅でこそこそ何をやっているか皆はわからなかったでしょうが、実はこんなことやっていたんだって理解してもらえた気がします。  今日の発表が終わったあとはビールがおいしいはずだから飲もうって思っていたのですが、ほっとした気分で気が抜けてしまって放心しております。ビールといえば、アメリカといえばバドワイザーという印象がつよかったのですが、実にいろいろなビールが売ってあるのに驚きました。まだお気に入りのビールは見つけてませんが、この機会に見つけたいと思います。

今日の発表が終わったあとはビールがおいしいはずだから飲もうって思っていたのですが、ほっとした気分で気が抜けてしまって放心しております。ビールといえば、アメリカといえばバドワイザーという印象がつよかったのですが、実にいろいろなビールが売ってあるのに驚きました。まだお気に入りのビールは見つけてませんが、この機会に見つけたいと思います。それにしてもアメリカのスーパーはたくさんの食材、食品が売っています。大根やうどんなんかもあります。日本の米はさすがにないのですが、日本食材をあつかっている店を渡米当初にみつけて米はそこで補充しております(いわゆるタイ米はよくみかけます)。今日はその写真も添付します。一つはコシヒカリ、もう一つはタマキ米です。タマキ米ってなんでしょうかね。ご存知でしょうか?私は日本では見かけたことはありませんが、しかしこれが意外とおいしいのです。コシヒカリよりおいしいかもしれません。実はこの二つはどちらもアメリカ国内で生産されたものです。そして、安いのです。2kgが8-10ドル程度です。日本円で700-900円くらいでしょうか。 暮らしているといろいろな発見があって楽しいです。 そんな発見を楽しみながら生活しております。 それでは、また進捗を報告します。 <<< 戻る |

2012.12.2 2012.12.2 |

| 渡米してから1か月、働き始めてから2週間がたちました。 元気にくらしております。ただ、やっぱり気候がちがうせいか、環境のせいか、体調はややすぐれないです。2週間前は、職員検診でインフルエンザ予防接種の筋注をうけましたが、その後1週間は熱以外のインフルエンザ症状がでました。こちらのワクチンは強力なのかもしれません。おかげで今冬はインフルエンザにはかからなさそうです。 さて、1か月がたち、ようやく生活が安定しました。Social Security Card(住民票のようなもの)を修得し、運転免許をとり、車を購入し、車両保険/医療保険を申し込み、いまは職場のセットアップをしております。毎日がチャレンジです。ちなみに車はHONDAのFitを購入しました。埼玉県で作られたもののようです。妙な親近感があります。 職場については、研究室の仲間はみんな感じのいい人ばかりでほっとしております。ボスが中国人のせいか、中国人の研究者が2人。インドのテクニシャンが1人いて、みな優しいです。そのほかのアメリカ人、カナダ人も何を言っているかよくききとれないけれど、人が好さそうでほっとしております。ただ、やはり言葉の壁があつく、毎日気持ちが沈んだりしておりますが、前をむいて過ごしております。研究はまだ話をしている段階ですが、筋再生についての研究です。マウスをつかったりするようで、いまはその研修をしています。動物実験以外は少しずつ実習をしていて、神戸でも使っていたcryostatで組織の切片をつくり、免疫染色の練習をしています。新たなテクニック、知識を取り入れるのは楽しいです。 いまは夜の11時です。今日は土曜なのでアパートの近くのイギリスのパブで飲んできました。週末はゆっくりとしております。 皆様も変わりなくおすごしでしょうか。また報告をいたします。 <<< 戻る |

2012.11.11 2012.11.11 |

| 元気にされていますでしょうか?病棟も安定していますでしょうか?ご迷惑をおかけしてすみません。 さて、留学中の近況を不定期に報告させていただきます。1か月に1回くらいは出したいとおもっておりますが・・・ こちらにきて約10日がたち、ようやく家を借りて生活ができるようになりました。研究室のボスのLu先生とはすでに会っています。筋再生に関する研究をする打ち合わせをしました。マウスを使う研究をするようで、まずはそういう手技になれていくことになりました。ただ、現在、雇用の手続きが進行中ですので、まだ研究室で働いていません。来週からラボの見学を始める予定です。 私はポスドクのResearch-Fellowという立場で雇用してくれるようです。福祉厚生がしっかりしていて、初期滞在のホテル代などをもってくれたりしました!留学ではJ-visaで働く人の話をよく聞くのですが、今回私が取得したH-visaでの雇用はJ-visaの先輩たちに聞いたこととは違うことが多く戸惑っております。しかし、この経験を後輩たちにはなせればいいなと思っております。 言葉の壁はあつく、ストレスフルな毎日ですが、くじけずにやっています。がんばります。 <<< 戻る |