神戸大学 ワシントン大学 国際合同シンポジウム

Kobe U - UW Alliance Project: Young Research Scholar Exchange

- 日 程: 令和5年3月7日~3月11日

- 会 場: 神戸大学シアトル拠点、ワシントン大学 Department of Pharmacology

本企画は次の三つのパートにより構成される

- 主要メンバーによるステアリングコミッティー

- 若手研究者を主体とする合同シンポジウム

- 共同研究について綿密な議論を展開するための研究室訪問

上記三点に基づき、得られた成果について報告する。

神戸大学シアトル拠点において、米国ワシントン大学とCMXの関係者を交えて対面での会議を実施することSが出来た。 米国ワシントン大学からはJohn D. Scott教授、Sandra Bajjalieh教授、David Schechner助教授と大学院生4名、CMXからは内匠透教授、南康博教授、前濱朝彦准教授、橘吉寿准教授、伊藤圭祐助教、永井裕崇助教、谷口将之特命助教、Mukhamad Sunardi研究員と大学院生2名が参加し、今後両大学が共同研究や教員の留学、研究結果の共有や科学論文の共同発表を通じた共創関係を構築するための 具体的方策について議論を進めることが出来た。

両大学はシグナル伝達研究を世界的にリードしてきた歴史があり、研究の対象としてがんや代謝疾患、循環器疾患から精神疾患、そして発生・老化など多様な病態生理を取り扱うものの、生命現象を分子機序から読み解くという根底の価値観は共通である。従って、連携を強化することで、生命現象の分子機序解明や新たな創薬標的候補の創出、若手教員や学生における国際的視野の涵養に繋がり、 双方の大学において極めて有益であるという共通認識を深めることが出来た。

また、人的交流を深めるためには現地での交流が重要であり、多大な予算を必要とする。予算整備においても、米国側でのNational Science FoundationやNational Institute of Healthの予算についての情報提供や、日本側での日本学術振興会によるCore-to-Core ProgramやBilateral Programの特色について、さらには国際グラントであるHuman Frontier Science Programを活用した予算整備、さらにはシアトルと神戸が姉妹都市であることに基づく 行政支援などの点も含めて多岐に渡る議論が展開された。

また、実際の交流については、後述する合同シンポジウムや研究室訪問など定期的な現地訪問に加え、オンラインでの研究発表会議や、各研究室が有する技術や興味対象をリスト化した上でのマッチングなど、お互いの理解を深め、共同研究を進めるための多様な方策について議論が進められた。白熱した議論の後には軽食を交えた懇親会が実施され、若手教員や学生を含めて活発な交流が行われた。総じて、ステアリングコミッティーにより双方の大学の現状認識と 今後の交流の展望について極めて有意義な情報交換がなされた。

ワシントン大学の会議場「Intellectual House」において合同シンポジウムが開催され、CMXからは8名、ワシントン大学からは6名の若手研究者が一人20分の持ち時間で発表した。研究対象は多様でありながらも、最先端技術の開発や独自技術に基づく独創的な知見は多くの白熱した議論を呼び、約40名の参加者により活発な質疑応答がなされた。議論は休憩時間も止むことが無く、お互いの専門性が異なるがゆえに幅広い観点から意見交換が実施された。CMXからは核小体ストレス応答の分子機構や網膜の成体イメージングを可能とする新技術、神経細胞の発生・分化を規定する分子機序やマウスうつ病モデルの解析、神経芽腫の再発機構、社会性行動の神経基盤について、ワシントン大学からは拡張型心筋症や肝細胞がんの分子機序、神経発生における自閉症スペクトラム関連分子が担う役割の解析、ミトコンドリアのカルシウム制御が担う代謝調節機構の解明、老化に伴う自律神経活動異常の解析、性行動を規定する神経回路機序の解明など、多様な病態生理について研究紹介が実施された。近接依存性標識法を用いたマルチオミクス解析やリン酸化プロテオーム解析、一細胞RNAseq解析から生 体リアルタイムイメージングなど、それぞれの研究室が強みとするコア技術に加え、病態モデルを用いた緻密な解析は多くの白熱した議論を呼んだ。また、特別講演として本学医学研究科長の南康博教授によるRorファミリー受容体型チロシンキナーゼが担う多様な細胞生理機能が紹介された。発生、分化、老化、がんなど多様な病態生理において極めて重要な役割を担う同ファミリー分子の機能や機序を、緻密な実験系で次々に明らかにしてきた歴史が紹介され、その壮大なスケールに参加者一同は大いに刺激を受けた。末筆ではあるが会議場後方にはフルーツやドーナツ、ベーグル、そしてコーヒーが準備され、昼食時には食文化の違いに配慮した形式でサンドイッチやサラダが振舞われた。

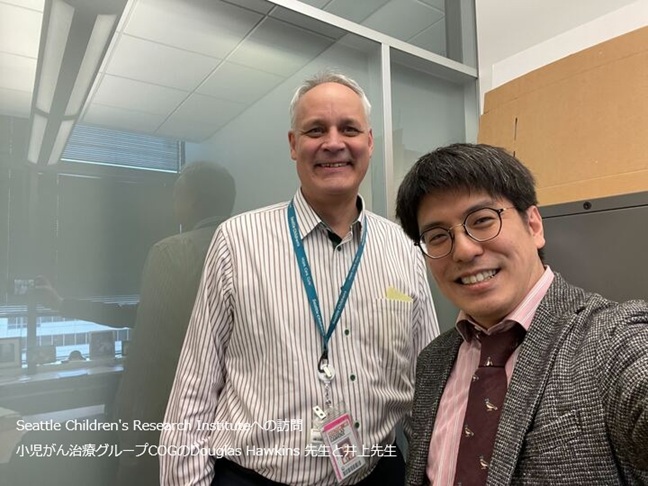

滞在最終日には研究室訪問が実施された。先んじてCMX側の参加者は研究対象や技術において共通性や相補性があり、 共同研究の進展が見込める研究室を選んでおり、事前に訪問先研究室へのコンタクトがなされていた。そのため、 単なる見学に留まらず、共同研究の可能性を具体的に検討する重要な機会であった。 それぞれの研究室で、現在進行中のプロジェクトや最先端技術・設備の紹介、 さらにはCMX側の参加者の研究についてさらなる議論を行うことが出来、極めて有意義な時間であった。

コロナ禍のためオンライン会議の整備が進み、海外の研究者との接触は以前に比べて遥かにやりやすくなった。一方で、オンライン会議やeメール、あるいは サンプルのやり取りだけでは研究者同士が事務的な関係を乗り越え、共通の目標に向かって共創関係を構築することは困難である。共創関係の構築のためにはFriendshipが重要であることは言うまでもなく、そのため、本企画によりステアリングコミッティー、合同シンポジウム、研究室訪問を現地にて開催できたことは極めて有意義であった。現地での交流とオンラインでのやり取りをどちらも適切に用いることでワシントン大学と本学との共創関係は強固になる。コロナ禍後の初の現地訪問ということもあり、本企画は今後の両大学の交流が益々盛んになることを暗示する極めて重要な企画であった。

永井 博崇 薬理学分野 助教